사설

지방소멸대응기금을 집행하지 않은 지자체가 수두룩한 것으로 나타났다. 지방소멸대응기금은 말 그대로 인구 감소로 인해 사라질 위기에 처한 지자체를 위해 조성된 예산을 일컫는다. 2021년 신설돼 이듬해인 2022년부터 시행에 들어가 올해 3년째를 맞고 있다. 오는 2031년까지 10년간 연간 1조원의 재정을 광역시(25%)와 기초단체(75%)로 나누어 지원한다. 재정자립도가 약한 지체에 이만한 재원이 없음에도 정작 활용에는 미온적이라고 한다.

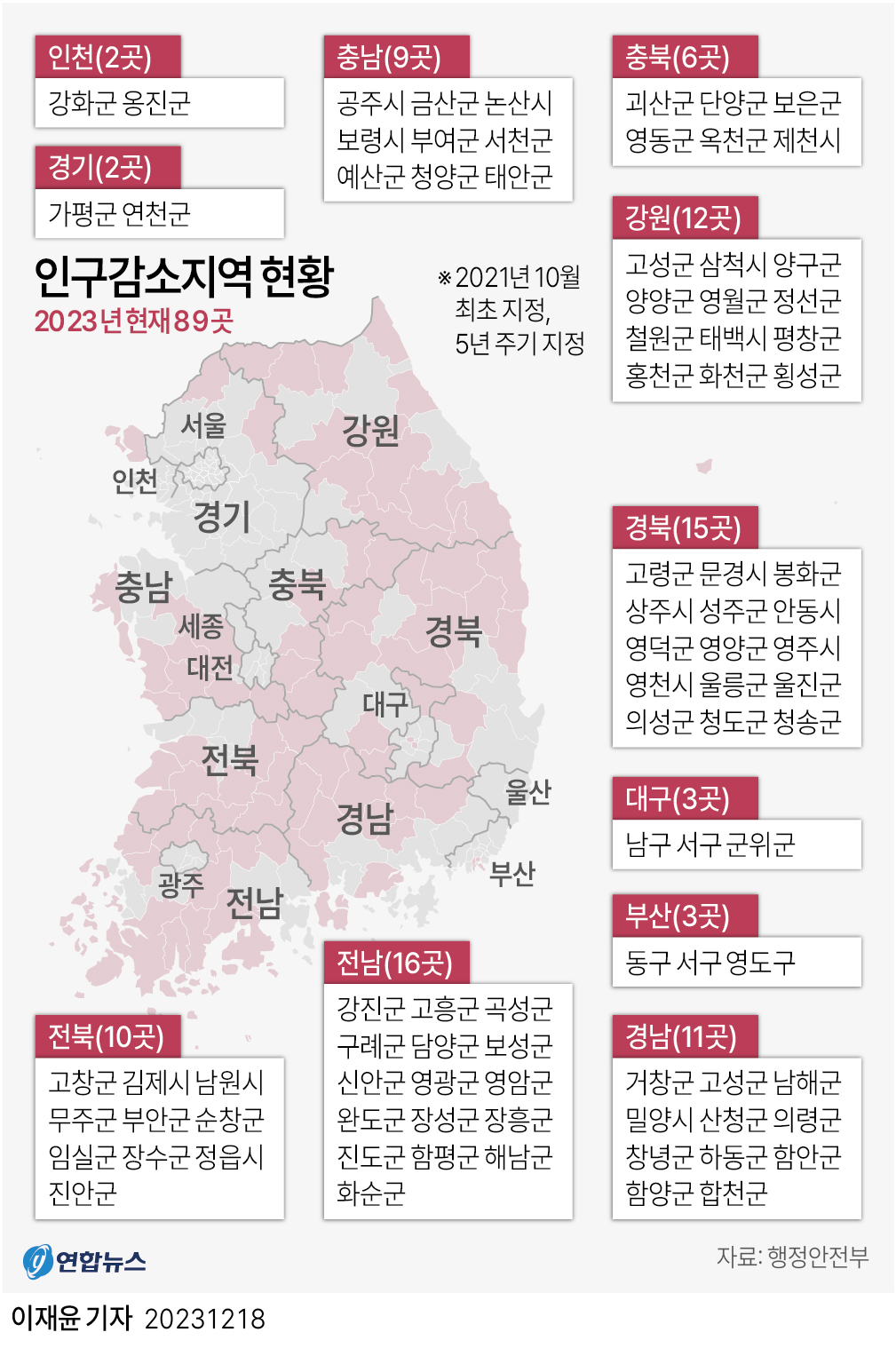

지난해 8월 기준 전국 229개 기초자치단체 중 131곳(57.2%)이 소멸위험지역으로 분류된다. 이들 소멸위험지역에 지원한 지방소멸대응기금 가운데 집행을 하지 않은 충청권 기초지자체는 충남 보령·금산, 충북 옥천·영동 등이다. 행정안전부는 보령 64억원, 금산 80억원, 옥천 64억원, 영동 112억원의 지방소멸대응기금을 배분했다. 전국 인구감소지역의 지방소멸대응기금 평균 집행률이 18%에 불과하다니 저조한 이유를 살펴볼 필요가 있다.

정부가 지방소멸대응기금 조성 계획을 내놨을 때만해도 지자체들의 기대가 자못 컸다. 단 한 푼이라도 더 끌어오기 위해 아이디어를 짜냈다. 그런데 막상 지원을 해줘도 쓰지 못하고 있다. 연말까지 사용을 못하면 반납 등 불용처리 해야 한다. 사업 분야가 주거단지 조성, 문화 관광사업 등의 분야로 제한한 게 가장 큰 원인이라고 한다. 지원 조건이 단기적 성과에 치우친다는 얘기도 들린다. 지방소멸대응기금 집행이 이제 3년째를 맞고 있는 만큼 그동안의 성과를 진단하고, 앞으로의 방향을 제시할 필요가 있다.

현장에서 답을 찾아야한다. 기본은 적재적소에 지원 하는 거다. 지자체들이 원하는 사업을 할 수 있도록 대상을 확대하는 것도 하나의 방안이다. 지자체들은 저출생 대응 사업, 의료시설 확충 등을 요구하고 있다. 주민들의 삶의 질 개선이 인구유입에 효과가 있음이 증명됐다. 지방소멸대응기금을 잘만 활용하면 위기에 처한 지역에 큰 보탬이 될 게 분명하다.