[정신적 장애인 투표권 보장 더이상 미뤄선 안된다]

충청 정신적 장애인 투표율 절반 밑돌아

신체적 장애만 2명 보조 받아 투표 가능

정신적 장애인 지원 현장 사무원 재량

원활한 참정권 행사 보장하는 제도 절실

[충청투데이 김중곤 기자] 제21대 대통령 선거가 임박한 가운데 그동안 치러진 공직 선거때 마다 정신적 장애를 가진 유권자의 투표율이 저조했던 것으로 나타나 제도 개선이 요구된다.

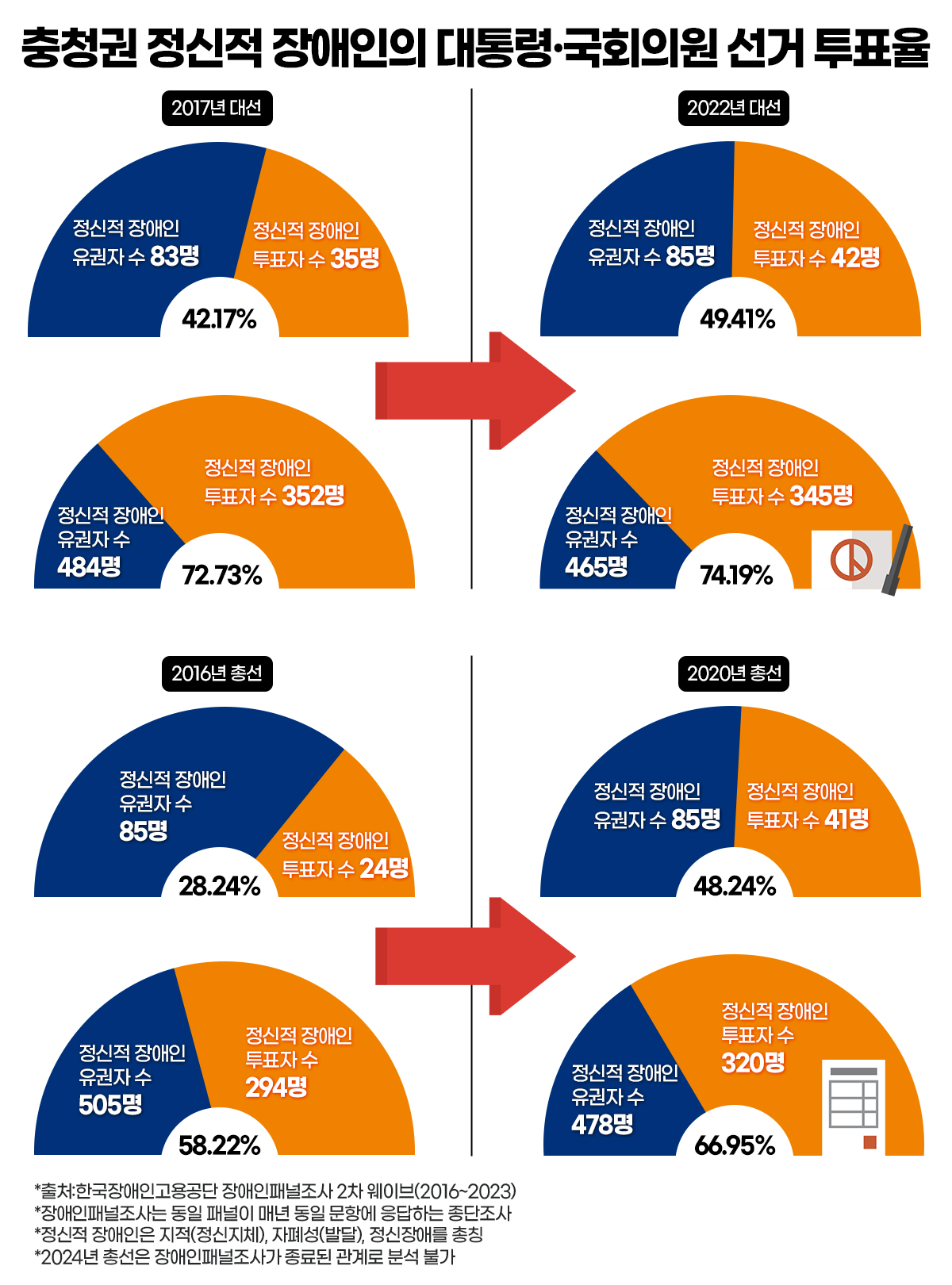

본보는 한국장애인고용공단의 장애인고용패널조사 2차 웨이브(2016~2023년) 자료를 바탕으로 이 기간 실시된 대통령선거와 국회의원 총선거의 장애인 투표율을 분석했다.

장애인고용패널조사는 장애인의 경제활동 전반을 추적하는 종단조사로, 전국 장애인 패널 4000여명에게 매년 동일한 항목을 수집한다.

대선과 총선이 있는 해에는 ‘지난 1년간 투표 참여’도 조사하는데, 이는 선거관리위원회가 별도의 장애인 투표율을 집계하지 않는 상황에서 장애인의 참정권 실현 수준을 가늠하는 지표로 활용할 수 있다.

분석 결과. 먼저 충청권 장애인의 투표율은 최근 대선과 총선에서 비장애 유권자와 크게 다르지 않았다.

제20대 대선이 치러진 2022년 패널조사 데이터를 보면 충청권 장애인의 투표율은 74.2%(464명 중 345명)로 집계됐다.

이는 당시 전체 유권자(77.1%)의 대선 투표율과 비교해 소폭 낮은 수치다.

제21대 총선이 있던 2020년 조사에선 투표에 참여했다는 충청권 장애인의 비율이 67%(478명 중 320명)로 오히려 총선 총 투표율(66.2%)보다 높기까지 했다.

표본이 적긴 해도 장애인의 투표 참여 의지가 일반 국민과 크게 다르지 않다는 점을 유추할 수 있는 대목이다.

문제는 장애유형별, 특히 지적(정신지체), 자폐성(발달), 정신 등 정신적 장애인의 투표율이 크게 떨어진다는 점이다.

2020년 총선과 2022년 대선 기간 패널조사에 참여한 충청권 정신적 장애인은 85명으로, 이중 최근 1년간 투표 참여 경험이 있다고 응답한 사람은 각각 41(48.2%)명, 42(49.4%)명뿐이었다.

같은 조사에서 지역 장애인의 투표율이 60~70%대를 기록한 것과 달리 정신적 장애인의 경우 절반에 불과한 것이다.

정신적 장애인의 투표율이 저조한 이유는 장애인의 참정권 보장 제도가 신체적 장애에 집중돼 상대적으로 지원에서 소외됐기 때문으로 풀이된다.

단적으로 공직선거법은 스스로 기표할 수 없는 선거인이 가족 또는 직접 지명한 2명의 보조를 받아 투표할 수 있는 대상에 ‘시각 또는 신체의 장애’만 명시하고 있다.

발달장애인 등 정신적 장애인도 투표소라는 낯선 공간에서 느끼는 두려움 때문에 보조인의 도움이 필요하지만, 지원 여부를 현장 투표사무원의 재량에 의존해야 하는 것이다.

보건복지부의 복지정보포털 복지로를 보면 충청권에서 대선 투표권이 있는 만 18세 정신적 장애인은 지난달 기준 4만 2339명이다.

지역 유권자의 1%도 안 되는 작은 규모지만, 동등한 국민인 만큼 이들의 원활한 참정권 행사를 보장하는 제도 개선이 요구된다.

이재욱 나사렛대 재활자립학부 교수는 "정신적 장애가 있어 투표율이 낮다고 볼 것이 아니라 결국은 사회가 이들에 대한 관심과 지원이 부족했다는 것을 인정하고 개선을 노력해야 문제를 해결할 수 있다"고 말했다.

김중곤 기자 kgony@cctoday.co.kr