내년까지 초고온 플라즈마 300초 유지

텅스텐 디버터 교체 후 48초 유지 성과

성능 저하 문제 풀어야 할 과제로 남아

2040년경 핵융합 상용화 목표로 매진

[충청투데이 김중곤 기자] "핵융합을 위해선 플라즈마의 온도도 중요하지만 밀도, 전류도 높아야 한다. 지난해 1억도를 50초 가까이 유지했다면 올해는 플라즈마의 성능을 종합적으로 끌어올리는 데 중점을 두고 있다."

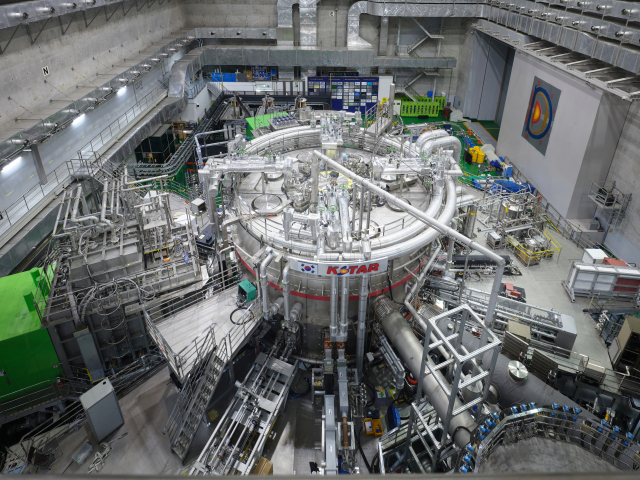

11일 남용운 한국핵융합에너지연구원 KSTAR연구본부장은 초전도핵융합연구장치(KSTAR)의 연구 방향에 관해 이렇게 설명했다.

핵융합연은 KSTAR를 1년 중 캠페인이라 부르는 6개월만 가동한다. 캠페인은 준비 2달, 실험, 3달, 정리 1달 등으로 이어지는데 올해 실험은 오는 14일 마무리된다.

핵융합은 태양이 빛과 열을 내는 원리다. 발전원으로서 화력, 원자력(핵분열)과 비교해 탄소 배출이 없고 방사성도 저준위로 안전해 '꿈의 에너지'로 불린다.

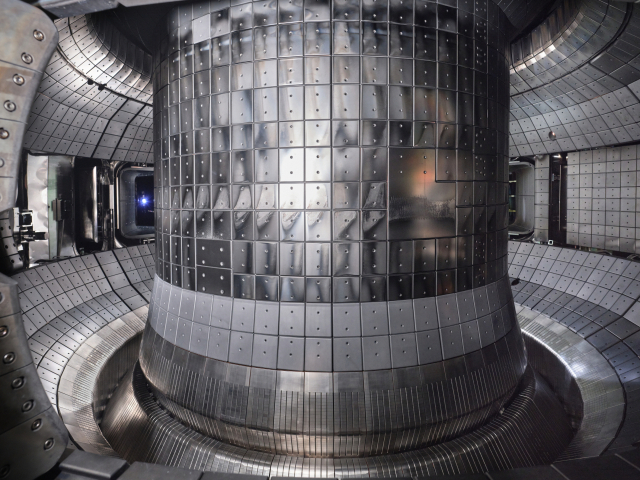

핵융합 발전을 위해선 1억도 이상의 초고온 플라즈마(고체, 액체, 기체에 이은 제4의 상태)를 장시간 제어할 수 있어야 한다.

2008년부터 가동에 들어간 한국형 인공태양 KSTAR는 2018년 처음으로 이온 온도 1억도의 초고온 플라즈마를 만들었고, 지난해 3월 이를 48초까지 유지하는 데 성공했다.

플라즈마를 일정기간 제어할 수 있게 된 핵융합연 KSTAR연구본부는 이제 초고온 플라즈마의 질적 수준을 높이는 데 심혈을 기울이고 있다.

내년까지 초고온 플라즈마를 300초 유지하겠다는 기존 목표를 그대로 하면서도, 단순한 시간 연장보다는 플라즈마의 성능 개선에 더욱 힘쓰고 있다는 설명이다.

특히 KSTAR의 내부장치로 '텅스텐 디버터'를 사용하며 발생하는 성능 저하 문제는 연구진이 풀어야 하는 과제다.

디버터는 초고온 플라즈마를 가두는 장치인 토카막을 보호하는 장치 내벽으로, KSTAR연구본부는 2023년 이를 기존 탄소보다 열 내구성이 뛰어난 텅스텐 소재로 교체했다.

텅스텐 덕에 지난해 1억도 플라즈마 48초 유지라는 성과를 낼 수 있었지만, 부작용으로 텅스텐 입자가 플라즈마 안에 불순물로 들어가 성능이 떨어지는 문제가 생겼다.

남 본부장은 "300초 달성 실험의 경우 한 번 운전하면 KSTAR를 오래 쉬어야 한다"며 "50초 정도 유지하면 연구적으로 그 이상은 큰 의미가 없어 영구적으로 얻을 점이 많은 실험에 더 (매진)하고자 한다"고 강조했다.

한국은 미국, 중국, 프랑스 등 7개국이 공동 추진하는 국제 핵융합 실험로(ITER) 조성에 참여할 정도로 세계에서 손꼽히는 핵융합 기술 강국이다.

KSTAR의 올해 캠페인으로 진행한 실험 87건 중 41건(47%)은 해외에서 제안해 수행된 것이기도 하다.

연구본부는 2040년경에는 핵융합 발전을 상용화해야 한다고 보고 있다. 애초 예상한 것보다 10년 앞당겨야 한다는 것이다.

남 본부장은 "미국 스타트업 중 2030년대부터 핵융합에너지로 전력을 생산하겠다는 곳도 있어 우리도 더 빨리 개발해야 한다고 생각하고 있다"고 말했다.

김중곤 기자 kgony@cctoday.co.kr