사설

광복 79주년을 맞이했지만 아직까지 후손을 찾지 못한 독립운동가가 7000명을 넘는다는 건 부끄러운 일이다. 국가보훈부에 따르면 후손을 찾지 못한 독립운동가는 모두 7207명, 이 중 충청이 본적지인 독립운동가는 547명이다. 이들은 독립운동에 참여한 공적을 인정받고도 후손을 못 찾아 역사 속 이름만 남아있는 상황이다. 포상 훈격 별로는 대통령표창이 263명으로 가장 많고, 애족장 132명, 애국장 116명, 건국포장 28명, 독립장 8명 등이다.

국가보훈부가 독립운동가 후손 찾기 사업을 벌이고 있지만 자료 부족 등으로 어려움이 많다고 한다. 보훈부는 2022년 8건, 지난해 4건, 올해 2건 등 충청이 본적인 독립운동가의 후손을 찾아 훈장을 전수했다고 한다. 시간이 지날수록 후손 찾기는 더욱 어려울 것이다. 독립운동가 후손 찾기는 우리나라의 정체성과 깊은 연관이 있다. 그런 까닭에 단 한사람의 독립유공자라도 끝까지 찾아내 그들의 희생과 헌신을 기억하고 선양해야 마땅하다. 호국보훈 정신이 면면히 흐를 수 있도록 맥을 이어주는 것이야말로 후손들의 책무이자 역할이다.

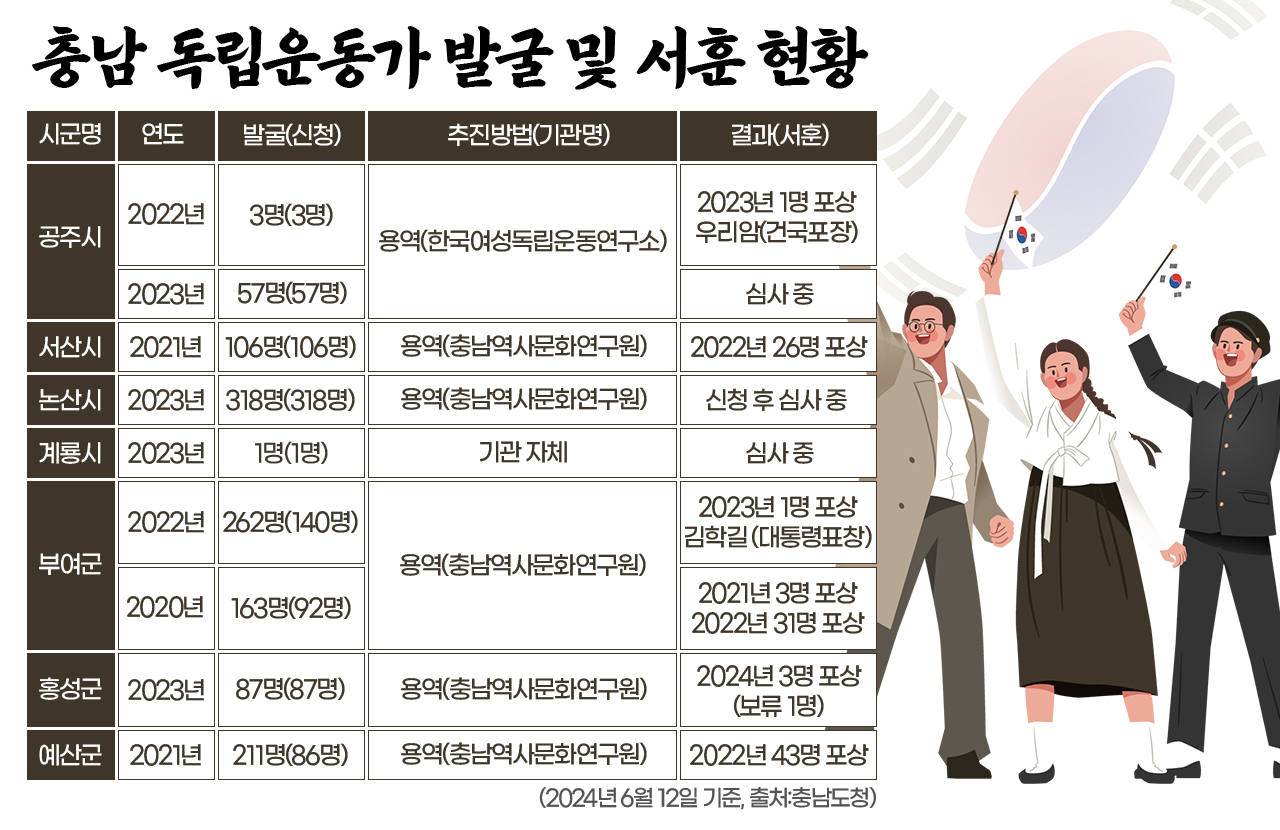

독립운동가 후손 찾기 사업은 보훈부과 광복회, 지자체가 힘을 합칠 때 시너지효과를 거둘 수 있다. 전남도는 광역단체 최초로 미서훈자 발굴에 나서 지난 4월 보훈부에 1023명의 서훈을 신청했다고 한다. 나아가 전남도의회는 ‘전남도 독립운동 미서훈자 발굴·지원 조례안’을 전국 최초로 제정했다. 경남도의 경우 미서훈 독립운동가 발굴을 위해 최근 광복회 경남도지부, 경남동부보훈지청 등과 상호협력 업무협약을 체결하기도 했다. 앞서 2021년에는 전담 TF팀을 구성하기까지 했다.

독립운동가 후손 찾기에 그치지 말고, 그들에 대한 지원 또한 아끼지 말아야 한다. ‘독립운동을 하면 3대가 망하고, 친일하면 3댁 흥한다’는 말이 있다. 서울시는 한국보훈복지의료공단과 힘을 합쳐 주거 취약 국가유공자의 주거환경을 개선해주고 있다. 도배, 장판은 물론 화장실 보수 등으로 호응이 크다고 한다. 전남, 경남, 서울의 사례는 벤치마킹할 부분이 있다고 본다.