쌍둥이 클라우드 시스템 분리배치X

3시간 내 복구한다더니 10시간 걸려

[충청투데이 이심건 기자] 대전 국가정보자원관리원(국정자원) 전산실 화재로 정부 전산망이 대거 마비되면서 국가 핵심 행정 인프라 운영의 허술함이 도마 위에 올랐다.

3년 전 ‘카카오 먹통’ 사태를 통해 민간에서 드러났던 데이터센터의 취약성이 이번에는 정부 차원에서 고스란히 반복됐다는 지적이다.

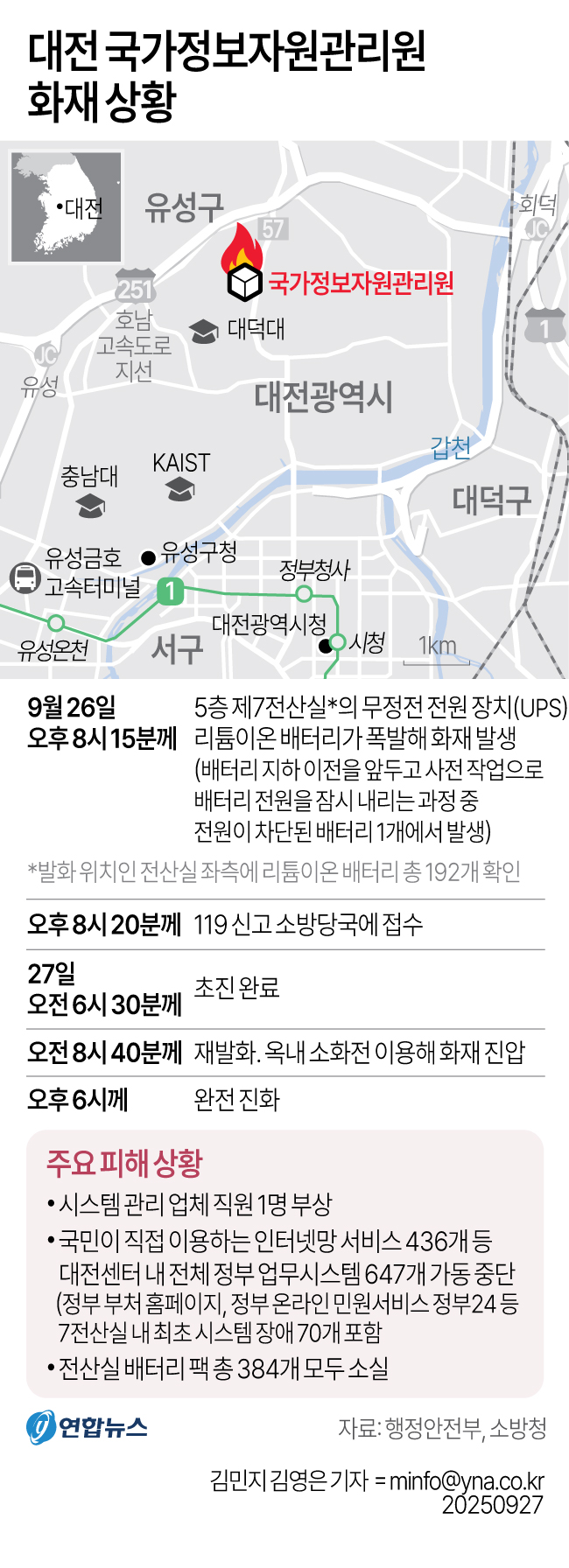

지난 26일 오후 8시 경 대전시 유성구 국정자원 5층 전산실에서 리튬이온 배터리 폭발로 추정되는 화재가 발생했다.

화재 여파로 정부 업무시스템 647개가 멈췄고, 정부24와 홈택스, 주민등록시스템 등 핵심 서비스는 물론 인터넷 우체국 우편·금융 서비스까지 중단되는 불편이 빚어졌다.

문제는 복구 체계가 사실상 ‘반쪽’에 불과했다는 점이다. 국정자원은 47개 중앙행정기관의 IT 인프라를 위탁 운영하며 국가 전산망의 심장 역할을 맡고 있다. 해당 전산실은 프라이빗 클라우드 환경인 ‘G-클라우드 존’으로, 서버 DR(Disaster Recovery)과 클라우드 DR 체계가 모두 필요하다.

그러나 국정자원은 서버 DR만 갖췄을 뿐, 클라우드 DR은 구축이 완료되지 않았다. 대규모 클라우드 운영체계에서 반드시 필요한 ‘쌍둥이 클라우드 시스템’을 지역적으로 분리해 배치하는 이중화 체계가 사실상 부재했던 것이다.

이번 사태는 2022년 SK C&C 판교 데이터센터 화재로 촉발된 ‘카카오 대란’과 닮아있다는 평가다.

당시에도 UPS 리튬이온 배터리 발화로 전원 공급이 끊기면서 카카오톡·카카오페이·멜론 등 국민 생활에 직결되는 서비스가 마비됐다.

카카오는 사건 직후 데이터센터 삼중화 계획을 내놓으며 신뢰 회복에 나섰지만, 정부는 동일한 위험을 방치했다.

이번 화재에서 드러난 복구 지연도 문제다. 국정자원은 주요 시스템은 대전과 광주 센터 간 실시간 백업으로 "3시간 이내 복구가 가능하다"고 밝혀왔지만, 실제로는 10시간 가까이 시스템이 중단됐다. 복구 등급별로 우선순위를 둬 관리한다던 체계가 실제 재난 상황에서는 무력화된 셈이다.

예산과 시설 노후화 문제도 겹쳤다. 국정자원 대전 본원은 2005년에 준공돼 20년 가까이 운영된 노후 시설이다.

클라우드 DR 구축과 공주 센터와의 이중화 작업도 계획은 있었지만, 예산 부족과 민간 이전 논란으로 진척이 늦어졌다. 이와 관련, 업계 관계자는 "국가 전산망 수준의 서버가 단일 화재로 마비되는 것은 심각한 문제"라며 "민간보다 뒤처진 복구 체계를 개선하지 않는다면 같은 사고가 반복될 수밖에 없다"고 말했다.

이심건 기자 beotkkot@cctoday.co.kr