KAIST-베이징사범대 공동연구

협정 이행시 농경지 12.8% 감소

감소 면적 81% 개도국에 집중

지속가능성 고려 탈탄소 전략 必

[충청투데이 김중곤 기자] 기후위기를 막기 위한 파리기후변화협약(파리협정)이 식량위기라는 또 다른 재앙을 인류에 가져올 수 있다는 연구결과가 나왔다.

2일 KAIST에 따르면 전해원 KAIST 녹생성장지속가능대학원 교수와 페이차오 가오 베이징사범대 교수의 공동연구팀이 파리협정의 1.5도 목표 달성이 전 세계 농경지 면적에 미치는 영향을 분석했다.

2021년 1월 적용된 파리협정은 지구의 평균 기온이 산업화 이전과 대비해 1.5도 이상 상승하지 않도록 것이 골자이며, 각 국가는 할당된 온실가스 배출량을 감축해야 한다.

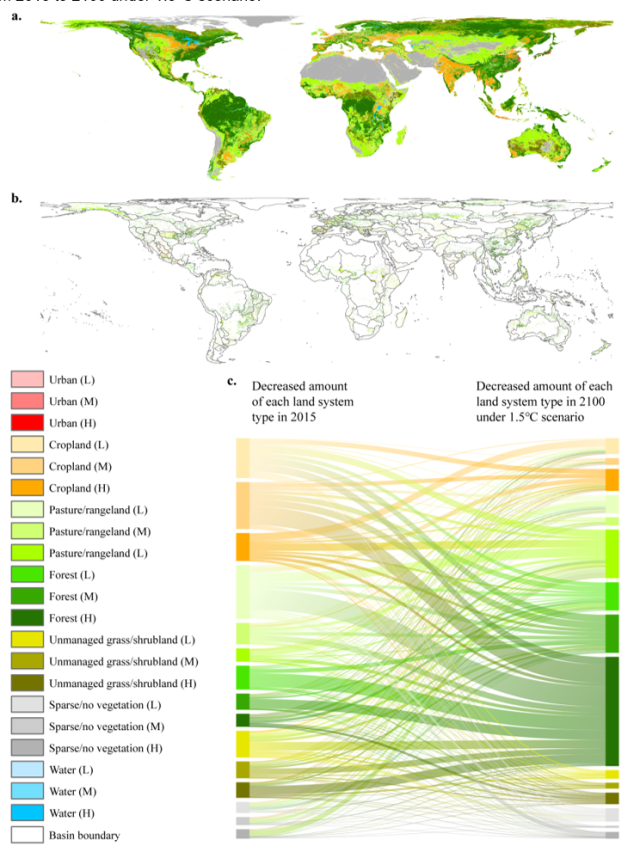

기존 연구는 파리협정 이행으로 농경지가 증가할 것으로 예측해 왔다. 하지만 5㎢ 단위로 세계 토지 변화를 정밀하게 예측 분석한 결과 오히려 농토가 감소한다는 것이 공동연구진의 설명이다.

구체적으로 연구진은 기후 정책이 분야 간에 미치는 영향과 토지의 이용 강도를 함께 고려할 때 세계 농경지의 약 12.8%가 줄 것이라고 분석했다.

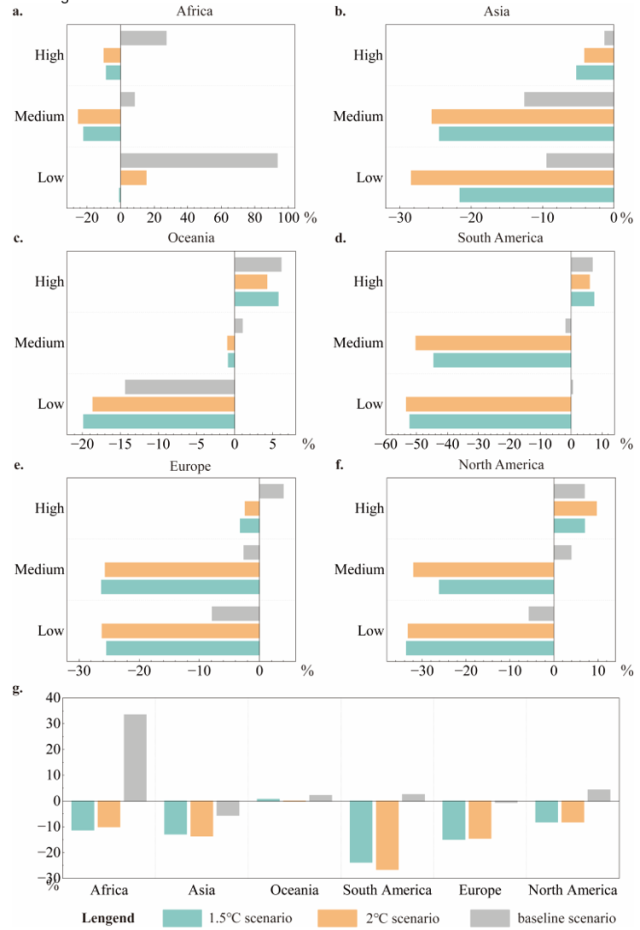

특히 감소한 농경지의 81%가 개발도상국에 집중될 것이고, 대륙으로는 남아메리카가 24%로 피해가 가장 클 것으로 내다봤다.

연구진은 이 예측이 현실화될 경우 주요 식량 수출국의 수출 능력이 12.6% 감소할 것으로 예상했다.

브라질 미국, 아르헨티나의 농산물 수출 능력이 각각 25%, 10%, 4% 떨어질 것으로 전망했다.

이는 식량 수출국뿐만 아니라 그들로부터의 식량 수입에 의존해야 하는 국가들의 식량 안보에도 위협이 될 수 있다.

전 교수는 “전 세계적 탈탄소화 전략을 세울 때는 여러 분야의 지속가능성을 두루 고려해야 한다”며 “온실가스 감축에만 집중한 나머지 지구생태계의 지속가능성이라는 더 큰 맥락을 보지 못하면 의도치 않은 부작용이 생길 수 있다”고 경고했다.

이어 “특히 개발도상국은 농경지가 줄어들고 수입 의존도는 높아지는 이중고를 겪을 수 있어 탄소중립을 이루면서도 식량 안보를 지키기 위한 국제 협력이 꼭 필요하다”고 강조했다.

한편 이번 연구는 KAIST, 중국 베이징사범대와 북경대, 미국 메릴랜드대 연구진이 공동으로 수행했으며, 연구 결과는 국제 학술지 ‘네이처 클라이밋 체인지'에 지난달 24일자로 게재됐고 4월호 표지 논문으로도 선정됐다.

김중곤 기자 kgony@cctoday.co.kr