화학연-KAIST 연구진 기술 개발

복잡한 무기소재 개발 활용 전망

내년 웹 기반 공공서비스 구축도

[충청투데이 김중곤 기자] 특정 소재를 만들려면 어떤 재료 물질이 필요한지 알려주는 인공지능(AI)을 국내 연구진에 개발했다.

12일 한국화학연구원에 따르면 나경석 화학연 선임과 박찬영 KAIST 교수 공동연구팀이 전구체 물질을 예측하는 AI 방법론을 개발했다.

전구체 물질은 목표 물질을 만드는 과정에서 필요한 모든 최종 재료 물질을 일컫는다.

배터리, 반도체 등 산업 발달로 첨단 소재를 반복적인 실험 없이 AI로 찾으려는 수요가 커지고 있지만, 그동안 관련 기술은 신약 등 유기 소재에 집중됐고 금속 등 무기 소재는 복잡한 구조와 원소의 다양성 탓에 어려웠다.

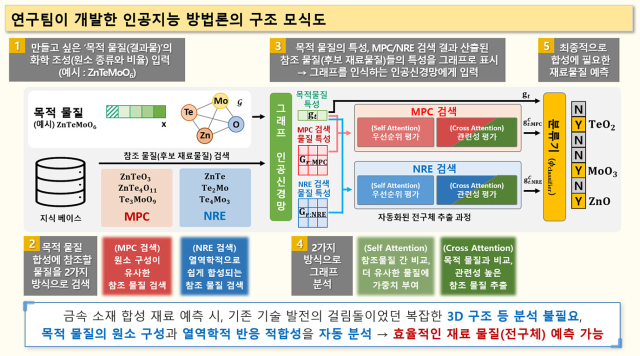

이번에 연구진은 무기 소재의 복잡한 원자 구조나 결합 정보 없이도, 원하는 소재로부터 전구체 물질을 역방향으로 예측하는 AI를 개발했다.

소재에 어떤 원소가 얼마나 포함됐는지 종류와 비율을 살피고, 각 원소와 목적 물질 간 열역학적 형성 에너지 차이를 계산해 합성 반응이 더 쉽게 일어나는 전구체를 찾는 것이다.

연구진은 예측의 정확도를 높이기 위해 화학 데이터에 특화된 심층 인공신경망을 구성하고, 이 망에 약 2만건의 논문에 보고된 소재 합성 과정과 전구체 물질 정보를 모두 학습시켰다.

이후 학습과정에서 보여준 적 없는 것만으로 약 2800건의 물질 합성 실험을 진행한 결과, 약 80% 이상의 성공률로 전구체 물질을 예측했다.

예측 시간도 그래픽 처리장치(GPU) 가속으로 약 100분의 1초 내에 매우 빠르게 처리했다.

연구팀은 예측 정확도를 90% 이상 끌어올려 2026년경 웹 기반 공공서비스 구축을 계획하고 있다.

또 추가 연구를 통해 목적 물질의 화학식을 제공하면 전구체 물질뿐만 아니라, 소재 합성 과정까지 모두 예측하는 ‘AI 기반 소재 역합성 완전 자동화’도 목표하고 있다.

AI합성 예측 기술의 세계 시장 규모는 2023년 약 14억 달러로 평가되며, 연평균 43.8%의 성장률로 2029년 약 140억 달러에 육박할 것으로 전망되고 있다.

이번 연구로 신소재 개발이 필요한 다양한 산업 분야에서 연구 효율 향상될지 주목된다.

연구진은 “목적 물질의 종류에 상관없이 범용적으로 전구체 물질을 예측할 수 있게 된 점이 이번 연구의 차별성”이라고 강조했다.

김중곤 기자 kgony@cctoday.co.kr