통계청이 최근 발표한 2022년 기준 인구주택총조사 결과 국내 거주 내국인 수가 5000만명이 무너졌다. 전년도와 비교해 14만8000명이 줄어든 4994만명으로, 그나마 거주 외국인이 10만명 이상 늘어나면서 총 인구수는 5100만명대를 유지했다. 내국인 수는 2019년 5000만명을 돌파한 이후 1년간 반짝 증가했지만, 2년 연속으로 줄어들었다. 국내 인구가 2년 연속 뒷걸음질친 것은 1949년 통계 작성 이후 처음이란 점에서 적잖은 충격을 준다.

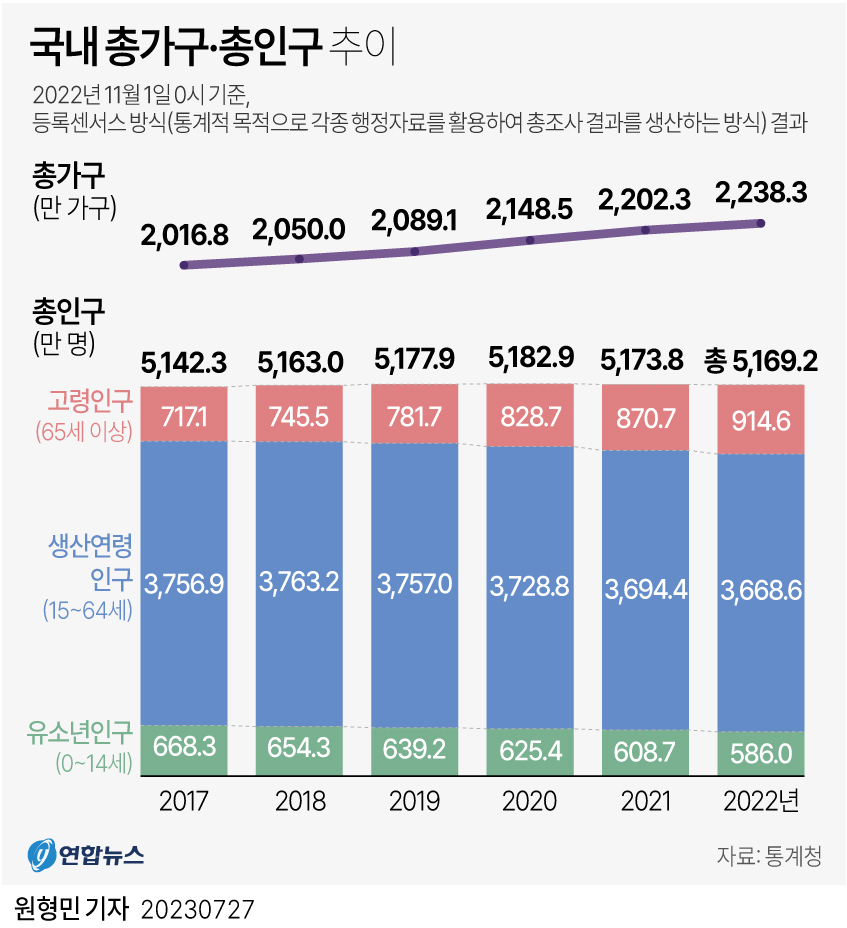

인구 감소는 수도권을 제외한 대부분 지방에서 발생했다. 전년 대비 인천과 경기, 세종, 강원, 충북, 충남, 제주를 제외한 10개 시도에서 적게는 -0.4%, 많게는 -0.9% 가량 인구가 줄어들며 전국 155개 시군구에서 인구 감소가 나타났다. 매년 줄어드는 출생율로 유소년인구 감소폭이 -3.7%(23만명)로 가장 컸고 고령인구는 5.1%(44만명) 늘어났다.유소년인구 100명당 고령인구를 나타내는 노령화지수는 156.1로 전년보다 13.1 증가했는데, 2010년 69.6이던 지수가 12년 만에 무려 2.5배 가까이 높아졌다.

인구 감소 문제 해결을 위해선 출생아 수를 늘리는 것이 근본적 대안이다. 2006년부터 2021년까지 정부가 저출산 대책에 투입한 예산이 280조원인데, 그 사이 인구가 늘기는커녕 지난해 기준 합계출산율 0.78명이란 참담한 결과를 만들어냈다. 얼마 전 정부는 결혼 장려 차원에서 결혼자금에 한해 1억5000만원까지 증여세를 물리지 않는다는 세재개편안을 의결했다. 소위 ‘퍼주기식’에 불과한 공급자 마인드 정책인데, 그간 저출산 대책들과 별반 다르지 않은 근시안적 정책이란 비판이 나오는 이유다.

정부 정책은 공급자가 아닌 수요자 관점에서 출발해야 한다. 결혼을 하지 않고 아이를 낳지 않는 이유를 입안자가 아닌 국민 눈높이에서 바라보고 고민해야 한다. 국민 삶의 전주기에 맞춰 지방의 특성을 반영한 일자리, 주거안정, 복지, 노후대책까지 포괄하는 길고 넓은 고민과 장기적 투자가 필요하다. 청년층 등 젊은 세대를 직접 만나 무엇이 아이를 낳지 않는 현실을 만들었는지 살펴보고 이들이 진정 원하는 대책이 무엇인지 도출해내려는 노력이 시급하다.