사설

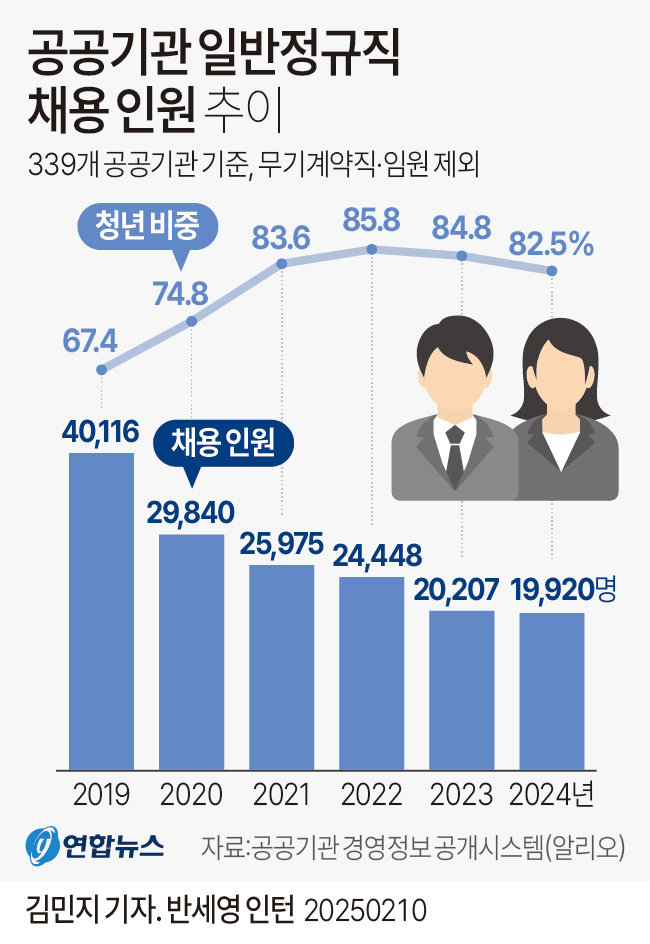

공무원, 공공기관, 대기업은 비교적 안정된 양질의 일자리로 꼽힌다. 그런데 공공기관의 정규직 채용 규모가 지난해 2만 명 아래로 내려왔다. 지난해 339개 공공기관이 채용한 일반정규직은 1만9920명이었다. 일반정규직 채용은 2019년 4만116명, 2020년 2만9480명, 2023년 2만207명으로 매년 감소추세다. 5년 전에 비해서는 반 토막이 났다. 지난해 신규 일반정규직 중 청년이1만6429명으로 전체의 82.5%를 차지한다. 청년취업에 크게 기여하고 있음을 보여준다.

정부의 지난해 공공기관 신규 채용 목표는 2만4000명이었다. 목표 달성을 못한 셈이다. 공공의료기관이 채용을 크게 줄였기 때문이라고 한다. 실제 교육부 산하 11개 병원은 전년보다 무려 40.7%(2214명)나 채용을 축소했다. 이중 전남대학교병원(415명)과 ·충남대학교병원(330명)의 감소 폭이 가장 컸다. 코로나19때 많은 인원을 확충해 추가 채용의 필요성이 사라졌다고 한다. 공공기관도 채용 목표를 달성하지 못하는데 일반기업에 채용을 독려하는 것도 아이러니다.

공공기관, 일반기업을 막론하고 적자를 보면 신규채용을 꺼리기 마련이다. 지난해 의정갈등으로 공공의료기관의 수익이 떨어진 것도 채용 감소의 한 원인이다. 양질의 일자리 감소는 청년들을 구직시장에서 밀어낸다. 지난해 ‘그냥 쉰다’고 답한 청년은 전년보다 2만1000명 늘어난 42만1000명이었다. 중대한 질병이나 장애가 없는데 일을 하지 않는 건 자신은 물론 국가적으로 큰 손해다. 청년 미취업은 결혼·출산과도 깊은 관련이 있다. 우리나라 합계출산율은 0.72명으로 세계 최저수준이다.

청년들을 노동시장으로 어떻게 이끌어 낼 건가. 올해 채용환경은 계엄사태와 트럼프 2기 행정부 출범 등으로 녹록치 않다. 그럼에도 공공기관의 역할을 강조하는 것은 채용시장의 버팀목인 까닭이다. 경영혁신을 통해 일자리를 만들 수 있을 것이다. 청년들도 눈높이를 낮추면 얼마든지 취업이 가능하다. 중소기업들은 인력을 구하지 못해 연중 내내 채용공고를 내는 실정이다. 당국은 일자리 미스매치 해소에 진력해야 한다.