사설

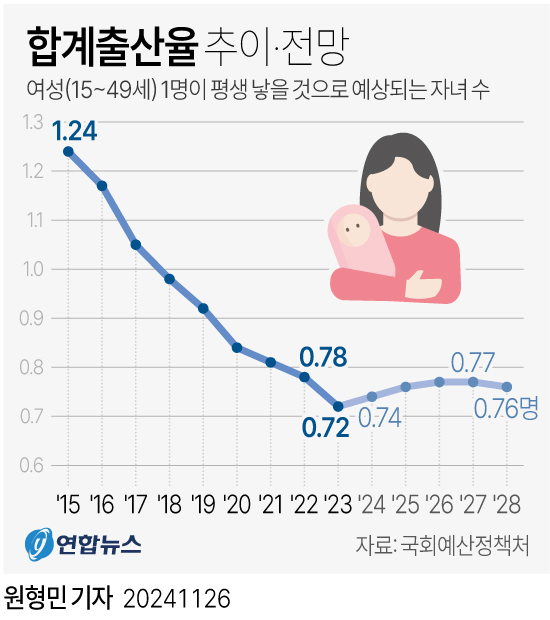

지난 9년간 하락세를 면치 못했던 합계출산율이 올해 소폭 반등할 것이란 전망이 나왔다. 지난해 역대 가장 낮은 0.72명을 기록했던 합계출산율이 올해 0.74명으로 오를 가능성이 제기된 것이다. 저출산고령사회위원회 주형환 부위원장은 최근 한 강연에서 올해 합계출산율이 작년보다 0.02% 상승할 것으로 예측했다. 앞서 국회예산정책처 발간 보고서에서 동일한 예측치가 나오는 등 기나긴 출산율 하락의 터널 속 고무적 신호란 평가도 나온다.

이번 출산율 반등의 주요 원인으론 코로나19 대유행으로 연기됐던 결혼과 출산 회복이 꼽힌다. 최근 통계청 분석을 보면 지난 7~8월 출생아 수가 2만명대를 기록했고, 같은 기간 혼인 건수도 작년보다 20% 증가한 것으로 나타났다. 그러나 이 같은 출산율 증가세가 지속될 수 있을지에 대해선 낙관하기 어렵다. 국가 위기적 수준인 국내 출산율은 여전히 OECD 평균(1.51명)에 크게 못 미치는데다, 인구 감소를 최소화하기 위한 마지노선인 합계출산율 2.1명에는 도달할 엄두조차 내지 못하고 있다.

이런 때일수록 출산율을 높이기 위한 정부의 적절한 대응과 파격적 정책이 필수적인데, 현행 저출산 대책에 만족하는 국민은 찾아보기 힘들다. 지자체별로 시행하는 현금성 지원이나 중복된 정책은 예산 낭비를 초래하고 실질적 효과도 미미하다. 최근 충북에서 아이 출생 시 1000만원을 주는 정책이 긍정적 평가를 받았지만, 이 역시 지역 간 불균형을 초래할 가능성도 적지 않다. 정부와 지자체가 추진하는 중복 사업들을 통합하고 예산 낭비를 줄여 체감 효과를 높이는 구조 개선이 시급하다.

정부는 2030년 합계출산율 1.0명을 목표로 전담 조직을 신설하고 저출생 대책에 총력을 기울이기로 했다. 정부의 대책이 효과를 거두려면 결혼하고 아이를 낳을 청년층에서 만족할 수 있는 수준의 정책이 추진되는지가 관건이다. 저출생 대책은 주거 안정, 양질의 일자리 보장, 고품질 공공 보육, 일과 가정의 양립을 지원하는 노동환경 구축 등 사회 전반에서 만족감을 주는 것이 중요하다. 저출생 극복은 정부의 노력만으로 이뤄지는 것이 아니라 정치권과 기업, 지자체와 지역사회 등의 전방위적 협력이 이뤄질 때 가능하다는 점을 명심해야 한다.