[지방소멸기금 기준 확 바꿔야]

상위 집행률 10곳 중 6곳 감소폭 더 커져

하위권과 차이 미미… 구조적 문제 지적

집행 중심서 성과 중심 전환 요구 목소리

"집행속도 아닌 정주·구조 변화 핵심돼야"

[충청투데이 조사무엘·권오선 기자] 지방소멸대응기금의 평가 방식 등을 손봐야 하는 이유는 집행률과 실제 인구 변화가 뚜렷한 상관관계를 보이지 않는데서 비롯된다.

상당수 지자체에서는 집행률이 높아도 인구 감소가 지속되고 있기 때문인데, 실효성 검증을 위한 평가체계 도입 요구 목소리도 높아지고 있다.

21일 인구감소지역 89곳을 대상으로 2022~2024년 지방소멸대응기금 집행률과 같은 기간 인구 추이를 분석한 결과, 2024년 집행률 상위 10개 지역 가운데 대부분이 기금 투입 전보다 인구 감소 폭이 더 커진 것으로 나타났다.

상위 지역 10곳의 평균 집행률은 80.99%였으나, 10곳 중 6곳의 인구 감소 폭이 더 넓어지고 있었다.

A 지역은 2024년 기준 집행률 100%임에도, 2020~2022년 사이 0.36% 증가했던 인구가 기금 투입 이후인 2022부터 2024년까지는 3.76% 감소한 것으로 확인됐다.

눈에 띄는 점은 집행률 하위 10개 지역과 상위권 지역이 큰 차이를 보이지 않았다는 점이다.

하위권 10곳의 2024년 집행률은 0~5% 수준에 불과했지만, 인구 감소 폭은 상위권과 비슷하거나 오히려 증가한 곳도 있었다.

B 지역의 경우 2024년 기준 집행률 0.5%에 불과했으나, 같은 기간 0.89% 감소하던 인구가 반등해 2022~2024년 사이 1.14% 증가했다.

집행률이 높다고 해서 인구 감소 완화라는 성과가 자동으로 따라붙는 구조가 아니라는 점이 실증적으로 드러난 셈이다.

다만 지방소멸대응기금의 효과가 단기간에 가시화되기 어렵다는 점도 고려할 필요가 있다. 정주여건 개선, 생활 인프라 확충, 청년 정착 기반 조성 등 대부분의 사업은 시간이 흐르면서 성과가 누적되는 구조로, 짧은 기간 내 성공 여부를 단정하긴 어렵다.

특히 주거·교통·문화 인프라 개선 사업은 공사 기간이 길고, 주민 수요 변화도 지연되는 경우가 많다.

그럼에도 높은 집행률이 지역 내 체감 변화로 이어지지 않는 상황이 반복되고 있다는 점은 분명한 구조적 문제로 지적된다.

기금이 투입된 지 3년이 지나도록 주민 접근성 향상, 청년 전입 증가, 생활편의 개선 등 가시적 변화를 체감하지 못하는 지자체가 적지 않기 때문이다.

아울러 지자체의 사업 방향이 인구 감소의 구조적 원인을 해결하는 데 충분하지 않다는 우려도 나온다.

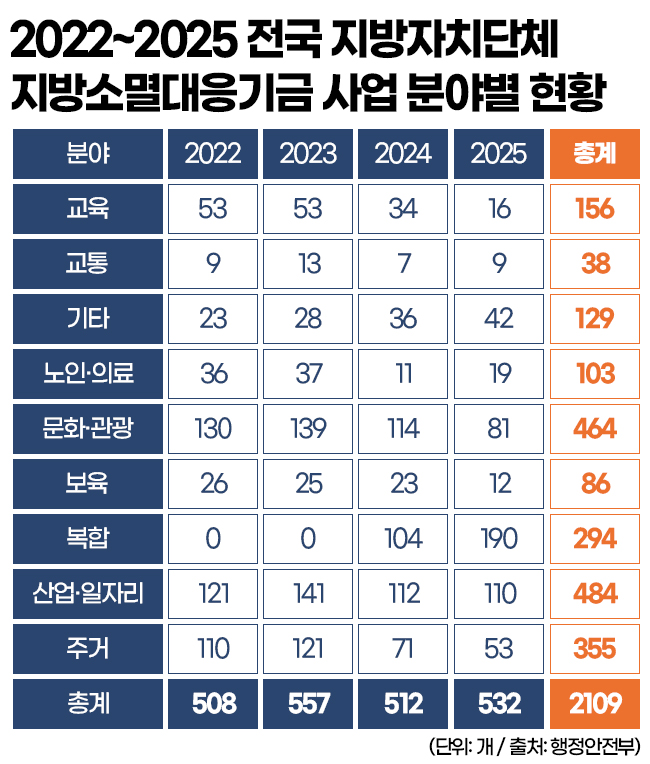

올해까지의 전국 사업목록을 보면 문화·관광·정주환경 사업 비중은 높은 반면, 인구 재생산의 핵심축인 교육·보육·의료·주거 사업은 지속적으로 줄어들고 있다. 이 때문에 지방소멸대응기금이 본래 취지를 실현하기 위해서는 평가체계 전반을 ‘집행 중심’에서 ‘성과 중심’으로 전환해야 한다는 요구가 힘을 얻고 있다.

전입·전출, 청년 이동률, 정주여건 지표, 고용·창업 효과 등 최소한의 공통 정량지표를 필수 항목으로 설정하고, 사업 종료 이후에도 3~5년 단위로 성과를 추적하는 사후평가 체계를 마련해야 한다는 것이다.

송윤정 나라살림연구소 연구원은 "지자체가 돈을 얼마나 빨리 쓰는지가 아니라, 그 돈이 지역의 인구·정주 구조에 어떤 변화를 만들었는지가 핵심"이라며 "성과가 누적되는 속성을 감안하되, 초기 단계부터 방향성을 점검할 수 있는 지표를 마련해야 한다"고 말했다.

조사무엘 기자 samuel@cctoday.co.kr

권오선 기자 kos@cctoday.co.kr