인위적인 제도적 비대화 방지 한계 노출

광역행정권 구축 등 자생 대응력 높여야

정주여건·일자리·산업기반 경쟁력 필요

[충청투데이 김동진 기자] 김포의 서울시 편입 추진 논란과 관련, 일각에서 균형발전 역행론이 다시 불거진 가운데 인위적인 수도권 비대화 제어보다는 지방의 자발적 성장동력을 확대해야 한다는 목소리가 높다.

국민의힘이 김포시 등 경기도 일부지역의 서울 편입을 통한 서울의 메가시티화가 내년 총선을 앞두고 정치권의 최대 이슈로 부상하고 있다. 이에 따라 비수도권 지역에선 가뜩이나 비대한 수도권 집중화를 심화시켜 지역 불균형을 확산시키는 요인이 되는 것 아니냐는 우려섞인 입장들을 내놓고 있다.

그러나 이번 논란을 계기로 인위적인 수도권 집중화 제어보다는 지방의 자발적 협력과 공조를 통한 자생력 강화에 힘써야 한다는 주장도 제기되고 있다.

대표적인 것이 전국을 광역행정권으로 재편, 수도권에 대응할 수 있는 독자적인 성장동력을 강화해야 한다는 논리다.

정부가 지방시대 종합계획의 핵심으로 전국을 광역행정권으로 묶는 초광역권 발전계획을 내놓은 것도 이같은 맥락인 만큼 광역행정구역 개편 논의를 본격화해야 한다는 지적이다.

수도권 과밀화 방지를 위해 법률 등 제도적으로 강제한다 해도 실질적인 균형발전 효과를 담보하기 어려운 만큼 인위적 제어의 한계를 넘어설 수 있는 자생적 노력이 선행돼야 한다는 말이다.

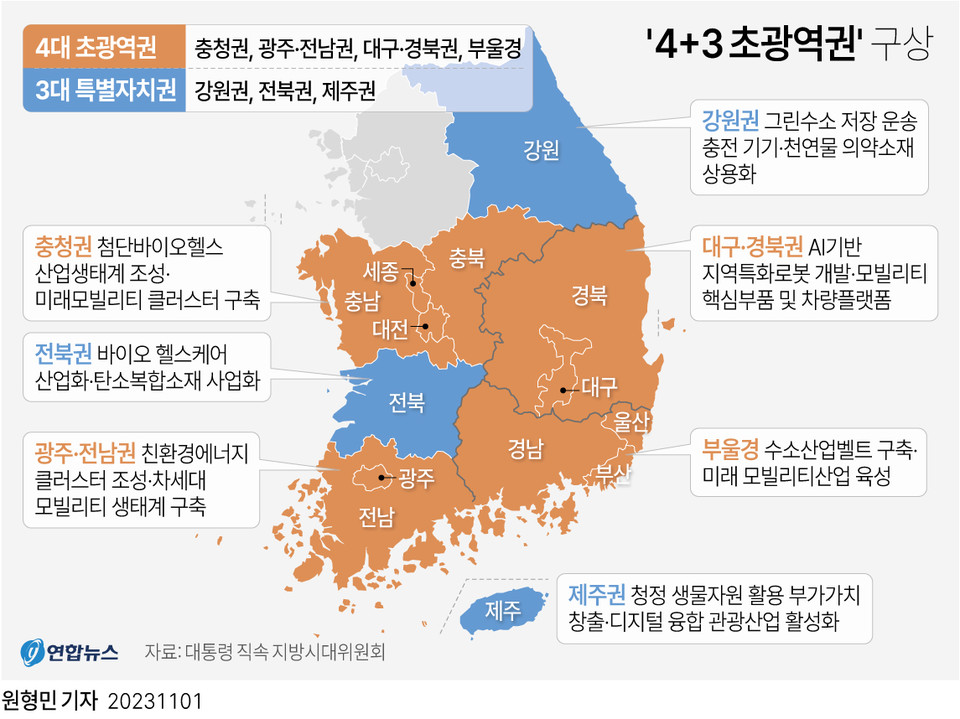

정부의 지방시대 종합계획을 보면 4대 초광역권으로 충청권, 광주전남권, 대구경북권, 부산울산경남권으로 묶고, 강원권과 전북권, 제주권은 3대 특별자치권으로 분류하는 게 핵심이다.

4+3 초광역권에 맞는 산업 특화를 성장동력화, 지역균형발전을 도모해 나가겠다는 취지로 이는 궁극적인 광역행정구역 개편과 맞닿아 있다.

학계 등 행정관련 전문가들의 견해도 대부분 전국의 광역행정권화가 실질적인 균형발전과 행정체계의 효율화를 통해 지방의 자생능력을 강화할 수 있다는 데 일치하고 있다.

광역행정권으로 재편할 경우 기존 행정과 투자의 중복에 따른 소모적 낭비 요인을 해결할 수 있고, 이는 결과적으로 비수도권의 경쟁력을 강화하는 모태가 될 수 있다는 데 한 목소리를 내고 있다.

지역간 갈등 현안 해결은 물론 효율적인 교통망 구축, 산업기반 확충, 생활권 일치 등 지역 성장을 위해서도 현재처럼 세분화된 행정체계보다는 광역행정권화가 적합하다는 견해다.

현재도 인구와 각종 인프라의 수도권 집중화를 인위적으로 제어, 강제적인 지역균형 정책을 추진하고 있으나 외형적 성과에 불과할 뿐 실질적인 인구 분산과 내실있는 균형발전을 견인하는 데 한계가 있기 때문이라는 분석이다.

충북지역 한 대학 행정학과 교수는 "서울의 메가시티화를 막는다고 해서 지방이 성장하고 발전한다는 근시안적 사고부터 버려야 한다"며 "행정구역의 광역화를 통해 서울과 수도권에 대응할만한 자생력을 갖추는 것이 실질적인 균형발전의 발판"이라고 강조했다.

다른 대학 교수도 "수도권과 비수도권간 격차의 핵심은 정주 여건과 일자리, 교육, 산업기반"이라고 전제한 뒤 "이를 제도적으로 강제한다고 해서 사람들이 수도권을 탈피하는 것은 아닌 만큼 수도권에 버금가는 정주여건과 일자리 창출, 산업기반 확대 등을 통해 자연스러운 인구 분산과 균형발전을 위해선 행정구역을 광역화하는 것이 선행돼야 한다"고 지적했다.

김동진 선임기자 ccj1700@cctoday.co.kr