[대전엑스포 '93 개최 기념전시 '미래저편에' 그날의 기억]

‘전통과 현대’·‘중심과 주변’ 주제

프랑스 퐁피두 센터 초대관장과

임세택 서울미술관장 공동 기획

국내 최초 외국 감독 주제 전시

당시 예산 현재 가치로 120억원

연못에 나무분수·무제 작품 설치

레베카 혼의 ‘한국의 풍경 그리기’

호흡·리듬 표현한 박서보의 ‘묘법’

현대미술 거장 이우환의‘항’ 전시

현대미술 새 토양 개척 평가 받아

[충청투데이 최윤서 기자] 1993년 8월 7일, 지금으로부터 30년 전 대전엑스포 내 미래테마파크에선 당대 최고의 작가들이 ‘전통과 현대’, ‘중심과 주변’을 주제로 기념전을 선보였다. 전시가 열린 미래테마파크는 과학과 문화의 상호관계를 미술작품을 통해 규명하고 과학기술과 예술, 일상이 역동적으로 만나는 세계인의 축제의 장으로 조성됐다. 그곳에서 열린 기념전시는 프랑스 퐁피두 센터 초대관장이자 전설적 큐레이터였던 퐁튀스 홀텐(Pontus Hulten, 1924-2006) 그리고 재불화가이자 서울미술관장 임세택이 공동 기획한 ‘미래 저편에’다. 국제적 명성의 외국예술 감독이 기획한 주제전시는 대전엑스포가 최초였다. 당시 예산 50억원이 전시를 위해 사용됐는데 현재 가치로 따지면 120억원에 달한다. 1990년대 당시 서울 중심의 국내 미술지형 속 과학도시, 국제도시 대전의 시대정신을 예술로 제고하며 유의미한 전시였다는 평가를 받았다. 하지만 의미와 규모면에서 상당한 역사적 가치를 지닌 전시였음에도 현재 이와 관련된 기록을 거의 전무하다. 이에 충청투데이는 대전엑스포 개최 30주년을 맞이해 당시 주요 참여 작가들을 소개하고, 전시 작품들의 의미를 회상해보고자 한다. <편집자 주>

◆ 예술적 관습에 저항했던 작가, 니키 드 생팔의 ‘나무분수’

니키 드 생팔(Niki de Saint Phalle, 1930-2002)은 프랑스의 예술가로, 당대 미술계의 예술적 관습에 저항하며 자신의 욕망과 사회적인 모순을 예술 작품으로 승화시켰다.

생팔은 여성의 신체, 뱀, 나무 등 자신의 내면세계를 반영하는 상징을 작가 특유의 발랄하고 경쾌한 조형성으로 표현한 대형 설치 작업을 다수 선보이는 것으로 유명했다.

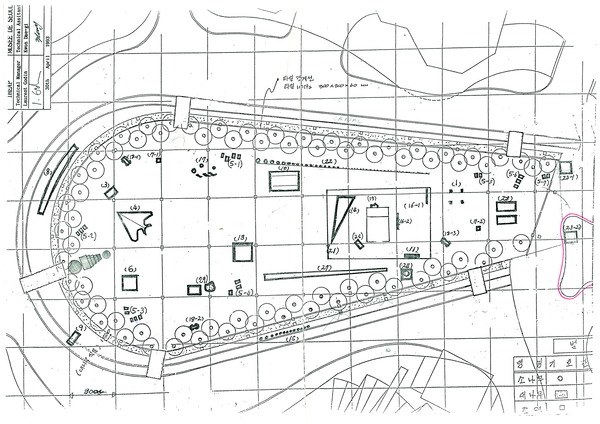

당시 엑스포 과학공원 내 미래테마파크엔 전위적 설치 예술을 보여주는 옥외전시장이 있었는데 박람회장 상설전시구역 내 인공연못에는 생팔의 작품 ‘나무분수’가 설치돼 있었다.

예술과 과학기술의 접목이란 주제를 폭넓게 심화시킬 수 있도록 미래지향적인 조형예술작품이 대거 전시됐는데 나무분수도 그 일환이었다.

연못 위 움직이는 조각이었던 해당 작품은 입체적 공간 연출을 통해 아름다운 자연과 인간의 미래비전을 제시했다.

◆현대인의 잃어가는 혼 상징한 장 팅겔리의 ‘무제’

장 팅겔리(Jean Tinguely 1925-1991)는 스위스 출신의 예술가로, 키네틱 아트(kinetic art)의 대표주자로 잘 알려져 있다.

평생을 움직이는 기계의 매력에 매료된 그는 미술 또한 기계와 결합해야 한다고 믿었다.

팅겔리의 작품은 기계문명과 밀접한 연관을 맺고 있지만, 기계의 불완전함을 강조하며 기계문명, 기술에 대해 맹신하는 당대 사회 현상을 비판적으로 바라봤다.

그의 작품 ‘무제’ 역시 인공연못에 생팔의 ‘나무분수’ 옆에 설치됐다.

한국 토속신앙에서의 무당과 같이 현대인들의 잃어가는 혼을 상징했다.

팅겔리의 작품은 기계문명과 밀접한 연관을 맺고 있지만 기계의 불완전함을 강조하며 기계문명, 기술에 대해 맹신하는 당대 사회 현상을 비판적으로 바라본다.

◆한국적 정서를 담은 레베카 혼의 ‘한국의 풍경 그리기’

레베카 혼 (Rebecca Horn, 1944-)은 독일의 예술가로, 작품 활동을 시작한 1970년대부터 퍼포먼스, 영화, 조각, 설치, 사진 등의 장르를 혼합한 작업을 선보였다.

대전엑스포를 위해 선보인 그의 작품 ‘한국의 풍경그리기’는 신부를 뜻하는 조형물 뒤로 물감이 뿌려지며 한국의 풍경이 무작위적으로 그려진다.

신부는 한국의 풍경을 상징하고 있다.

한국의 풍경을 티 없이 푸른빛을 상징하는 물감으로 자연스럽게 표현했다.

그의 작품은 기술적, 물리적 기능을 정밀하게 조합해 특정 공간에서 구현하는 것을 기반으로 한다.

그의 초기 퍼포먼스는 인간의 신체를 직접 작품에 개입시켜 이를 확장하고, 공간과 신체의 균형을 표현하는 것에 초점을 맞췄다.

이후 신체를 움직이는 기계로 대체했고, 그 기계를 자신의 삶을 살아가는 하나의 개체로 가정하는 것으로 변화한다.

◆한국 현대미술의 선구적 역할 한 박서보, 호흡과 리듬을 표현한 ‘묘법’

박서보(朴栖甫, 1931-)는 한국 현대미술의 모더니즘 형식주의 및 추상미술 발전에 있어 선구적인 역할을 한 작가다.

1970년대 묘법 회화를 추구했다. 박서보의 묘법은 자연을 완전히 소유하기 위해 스스로의 존재를 투명한 상태로 없애는 데서 비롯됐다.

대전엑스포에서 전시된 ‘묘법’은 초기 묘법 연작 중 하나로 마포 위에 칠해진 단색조의 유화물감층 위에 연필로 단순한 드로잉을 반복하고 있다.

이는 선을 반복해서 긋는 그 자체에 목적이 있는 것이 아니라 그림 그리는 행위의 호흡과 캔버스를 이동할 때의 리듬만 남는 상태를 의미한다.

즉 자동기술적인 혹은 무위자연의 상태에서 작가가 무명성에 도달해 진정으로 작품과 합일하려는 의도에서 탄생된 결과다.

◆점과 선, 우주의 근원이자 모든 회화의 근본, 이우환 ‘항(項)’

이우환(李禹煥, 1936-)은 철학을 공부하고 일본과 한국, 파리를 중심으로 현재까지 활동하는 현대미술의 거장이다.

서양의 미니멀리즘이나 개념미술을 동양 철학으로 재해석하고, 작품을 통해 서구와 차별화된 선상에서 우리 고유의 정신을 구현했다.

당시 이우환은 대전엑스포에서 작품 ‘항(項)’을 통해 공간이나 물체는 과연 보이는 대로의 것일지, 어떤 계기나 형식이나 관계의 변화에 따라 경험과 인식이 변하는 일은 없을지를 고민했다.

돌의 중력이나 위치, 다른 돌과의 거리감, 고무자의 신축성과 애매성 등에 착안해 이들의 상태성을 강조했다.

이렇게 해서 열리는 팽팽한 공간은 일상성을 깨뜨리고 신선한 지각을 불러일으킨다고 본 것이다.

그에게 점과 선은 우주의 근원이자 모든 회화 성립의 근본이었다.

◆대전엑스포의 모험…국경을 넘어 현대미술의 새로운 토양 개척

전시 ‘미래저편에’는 대전엑스포의 모험으로 불리며 현대미술의 새로운 토양을 개척했다는 평가를 받았다.

전시를 공동 기획한 임세택 서울미술관장은 당시 "전시회 조직방식을 미래 예술가들의 만남 형식으로 이해했다"며 "적지 않은 예산과 인적, 물적 자원이 요구되는 수준급 국제예술행사"라고 소개한 바 있다.

당시 기록에 따르면 오명 대전세계박람회 조직위원회 위원장은 "대전엑스포의 정신을 살리면서 과학기술과 예술을 접목, 다가올 21세기 새로운 사회에 걸 맞는 미래 예술을 창출시키고자 했다"고 설명했다.

최윤서 기자 cys@cctoday.co.kr

관련기사

- 과학도시 대전… 이제 과학수도 도약 위해 뛴다

- 엑스포 30주년 기념 대전 국제와인엑스포 열린다

- 대전관광공사-디자인진흥원, 꿈돌이 콘텐츠 세계관 확장 맞손

- 꿈돌이·꿈순이 '대전 꿈씨' 시조됐다…대전시 세계관 확장

- ‘대한민국 과학축제’ 과학도시 대전서 막 올랐다

- 대전 엑스포시민광장 공연장… 올해 2만명 즐길 수 있는 공간으로 ‘변모’

- 1993년 대전엑스포서 열린 ‘그때 그 전시’ 만난다

- 문화·과학·휴식공간으로 다시 태어난 ‘엑스포과학공원’

- ‘과학 신화가 현실로’… 대전엑스포 30주년 특별공동기획전

- “대전엑스포 감동 다시” 시립미술관 30주년 특별전

- 30년 세월과 함께하는 ‘미래저편에:대전1993/2023’

- 의미 남다른 전시·공연 ‘풍성’… 갑진년 문화예술로 물들자

- 윤의향 대전시립미술관장 “누구나 편하게 올 수 있는 미술관 목표”

- 신탁부동산 전세사기 원천 차단 나선다