[3·8 민주의거]

3월 7일 18시 대전고 간부 10여명 사전 모의

3월 8일 13시 대전고 재학생 1000여명 교문 탈출, 시위 돌입

3월 8일 15시 경찰 진압, 100여명 연행

3월 8일 16시 시위 경로 변경 (대전공설운동장→대전역)

3월 8일 18시 일부 대전고 복귀 연좌농성

3월 10일 4시 대전고, 대전공고, 대전상고, 보문고 간부 연행

3월 10일 9시 대전상업고 재학생 600여명 시위 돌입

[충청투데이 최윤서 기자] 충청권 최초의 학생운동이자 4.19혁명의 도화선인 ‘3.8민주의거’가 제64주년을 맞이했다. 민주주의를 향한 대전지역 학생들의 염원은 항거 60여년 만에 국가기념일로 지정되며 저평가 됐던 위상을 조금씩 되찾고 있다. 올 신학기부턴 대전 초·중·고등학교에 3.8 민주의거 교육이 연간 1시간 이상씩 권장되고, 하반기엔 ‘3.8 민주의거 기념관’이 공식 개관한다. 이에 충청투데이는 대전지역 민주화 운동의 효시를 되새기고, 그들의 숭고한 대전정신을 계승하기 위해 특집 기획보도를 준비했다. <편집자 주>

1960년 3월, 당시 대전고 2학년이었던 최우영(83·사진) 씨의 기억은 마치 어제 일처럼 생생했다.

그 해 충청의 심장부였던 대전의 봄은 독재정권을 꿈꾸던 집권세력의 폭정 앞에 잔인하게 무너져 내렸다.

최 씨는 "그땐 신학기가 4월에 시작해 3학년은 이미 졸업했고 3월엔 1,2학년만 남아있었다"며 "나는 학도호국단 간부였는데 3학년 진급을 앞두고 매우 뒤숭숭한 시기였음에도 학교가 평소와는 다르게 돌아가고 있다는 걸 직감적으로 느꼈다"고 전했다. 그는 "관보나 다름없던 서울신문을 학급비로 무조건 보게 했고, 사복경찰이 학교에 투입돼 학생들의 동태를 감시하는가 하면 유세장을 아예 가지 못하게 막기도 했다"며 정치도구로 전락했던 학교 상황을 떠올렸다.

대전고 간부 10여명의 학생들이 부정과 부패, 억압과 폭정에 대한 투쟁 의지를 되새긴 것도 바로 그 무렵쯤이었다. 야당 선거 유세가 예정됐던 3월 8일 하루 전, 목척교 뒷편에 한 학우의 집에서 사전 모의하며 거룩한 역사는 시작됐다. 물론 학생들이 거리로 나오기 까지는 걸림돌도 많았다. 최 씨는 "사건 당일 아침 거사에 대한 기밀이 누설돼 시위 계획이 교장의 귀에 들어가게 됐고, 오전 내내 교장 관사에서 설득과 회유를 받았다"며 "그러다 규율부장(최정일)의 용기로 재학생 1000여명이 학교를 빠져나가 대오를 갖추고 구호를 외치며 선거 유세장이었던 대전공설운동장(한밭종합운동장)으로 달려나갔다"고 기억을 되살렸다.

하지만 자유민주주의를 향한 투쟁의 현장은 얼마 지나지 않아 ‘살아있는 지옥’으로 변했다. 그는 "대흥네거리를 지나면서부터 진압경찰의 지프차가 돌진했고, 차에서 내린 경찰들이 곤봉과 카빈소총의 개머리판을 무자비하게 휘둘렀다"며 "함께 달려 나가던 학우들의 머리가 터지고, 발목뼈가 튕겨져 나가는 등 아비규환이 따로 없었다"고 당시 처참했던 상황을 전했다. 이어 "경찰들을 피해 문창동 논바닥을 뛰어가다가 비료로 쓰려고 모아 놨던 인분 구덩이에 빠져 온몸에 분뇨 냄새를 풍기던 동문도 이제는 고인이 됐다"며 덧없는 세월을 한탄했다.

경찰에 쫓기는 학생들을 숨겨줬던 시민들에 대한 고마움도 잊지 않았다. 최 씨는 "중앙시장으로 도망갔는데 시장상인들이 상가 진열대 사이 사이 이어지던 지름길을 알려주며 빠져나갈 통로를 마련해줬고, 어떤 시민들은 자신의 집으로 직접 숨겨주면서 밥도 해줬다"며 당시 받았던 감동을 떠올렸다.

어느덧 산수(傘壽)를 훌쩍 넘긴 그는 흘러간 60년 세월 앞에 부끄러운 심경도 내비쳤다. 3.8민주의거기념사업회 공동의장을 맡기도 했던 그는 "과연 4·19세대는 떳떳한 인생을 살아왔는가. 사회정의를 찾고 민주화를 외치던 그 기백과 의지를 품고 반백년을 옳게 살아왔는가 묻는다면 난 답하기 어렵다"며 "수많은 희생자들과 앞서 인생을 먼저 마감한 분들 앞에 죄송스러운 따름"이라고 담담히 마지막 말을 전했다.

최윤서 기자 cys@cctoday.co.kr

관련기사

- 3·8 민주의거 참여한 1600명 중 국가유공자는 단 11명

- 민주주의 지킨 주역들… 예우는 없었다

- 칭찬·감사릴레이로 3·8민주의거 정신 되새긴다

- 4·19혁명 도화선 된 ‘3·8민주의거’ 아시나요

- 잊지 말아야 할 역사

- "3·8 민주의거요? 처음 들어봤는데요"

- 3·8 민주의거 기념탑 참배

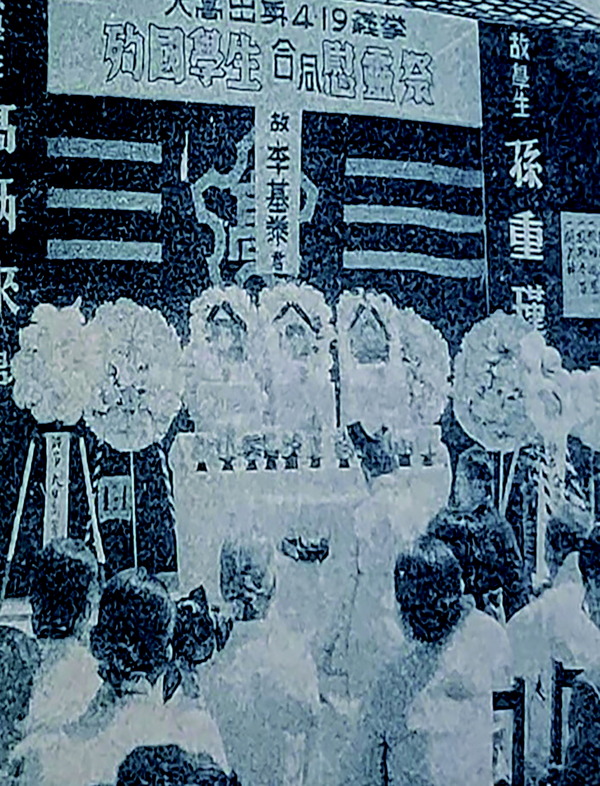

- 63년 전 그 날의 함성에 외침을 더하다, 3·8민주의거 기념식 거행

- 3·8민주의거 1600명 넘게 참여했는데… 유공자 5명 뿐

- 교과서에 없는 대전 3·8민주의거… 그날 함성 잊힐라

- 대전지역 고등학생, 3·8민주의거 기념식 참석해 시민정신 계승

- “3·10 그날의 학생들 함성 다시 한번”

이승만이를 건국의 아버지라고 치켜세우는 개 또라이들은 도대체가 뭐냐...!