6급 주무관, 해제 여부 판별 도맡아

정치권 "부동의 전략적 제동" 지적

道 "과다 규제, 국가산단 조성 발목"

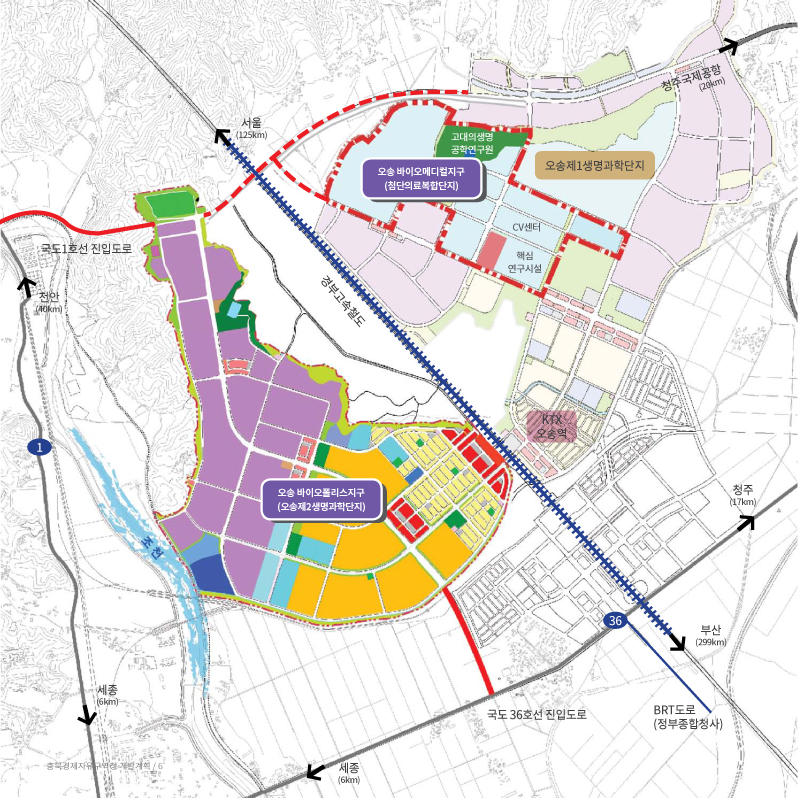

[충청투데이 이민기 기자] 충북도가 바이오의약 등을 특화하겠다며 오송 제3생명과학 국가산업단지 조성을 추진하는 가운데 농림축산식품부(이하 농림부)는 조성 면적 중 농업진흥진역이 93.6%에 달한다며 부동의라는 제동을 걸었다. 충북도는 정부의 과다 규제를 지적하면서 미국 보스턴처럼 국내에도 원스톱시스템을 갖춘 바이오클러스터 구축이 시급하다는 의견을 제시하고 있다. 충북도 일각에서는 조성 면적 500만㎡(150만평)와 600만㎡(180만평) 등의 타협점을 찾고 있다.

2일 충북도와 지역 정치권에 따르면 최근 농림부는 농지전용 협의 부동의를 국토교통부와 도에 통보했다. 당초 충북도가 제시한 조성 면적 676만㎡(205만평) 중 663만 192㎡(192만평)이 농업진흥지역에 해당한다는 이유에서다.

농림부 의견대로 하면 오송 제3생명과학 국가산업단지 조성(이하 오송 국가산단)은 사실상 물거품이다. 김영환 지사는 지난달 28일 페이스북에 "쌀이 남아 도는 지금 농업진흥지역을 풀 수 없어서 오송 바이오 산단부지가 쪼그라들었다"고 개탄했다. 이어 김 지사는 제3생명과학 국가산업단지 내 들어설 카이스트 바이오메디컬 캠퍼스 등도 면적 부족으로 건립이 쉽지 않게 됐다고 부연했다.

정치권은 농림부의 농업진흥지역 해제 업무 실무자가 1명인 점을 들며 황당하다는 지적을 내놓는다. 실제 농림부의 6급 주무관 1명이 전국의 농업진흥지역 해제 여부를 판별하고 있다.

정치권의 한 관계자는 "농림부가 해제지연 또는 부동의를 하기 위해 전략적(?)으로 1명에게 업무를 맡긴 게 아니냐"고 추측했다.

이런 맥락에서 충북도는 미국, 대만 등의 반도체 공장 인·허가 사례를 꼽으며 과다 규제가 오송 국가산단 조성에 발목을 잡고 있다고 하소연 중이다. 반도체 공장의 부지 선정에서 가동까지 미국(텍사스)과 대만은 3년, 중국(시안)은 2년이면 된다. 반면 국내에서는 용인(하이닉스) 8년, 평택 7년(삼성전자)이 각각 걸렸다. 국내 인·허가 절차가 까다롭고 이런 과다 규제 시각이 오송 국가산단 조성에서도 투영되고 있다는 게 지역의 판단이다.

충북도는 오송 국가산단에 입주하겠다는 기업이 273%(191개사)를 상회하고 있고 카이스트 바이오메디컬 캠퍼스, AI영재고 등을 집적화하기 위해선 676만㎡의 면적이 필요하다는 의견 등을 내놓고 있다.

이상환 충북도 산단관리과장은 "세계시장 진출을 하겠다는 것은 국가와 충북을 위한 것"이라며 "바이오생태계를 담은 클러스터를 선제적으로 조성해야 한다"고 강조했다. 그러면서 원스톱시스템 바이오클러스터를 구축한 미국의 매사추세츠주 보스턴 사례를 소개했다. 매사추세츠주 찰스강 일원에는 바이오를 연결고리로 산·학·연·병이 집적돼 연간 2조달러(2441조 8000억원) 이상의 경제효과를 창출하고 있다. 이 과장은 "205만평으로 결론 맺어야 한다"고 말했지만 충북도 기반조성과는 500만㎡(150만평)와 600만㎡(180만평) 선에서 정부와 타협점을 찾고 있다.

이민기 기자 mgpeace21@cctoday.co.kr

식량안보는 바이오보다 더 중요함