올해 초 코로나 예방차원에서 마스크를 쓰라 했을 때 한두 달, 길어야 몇 달 이면 끝날 줄 알았다. 벌써 아홉 달 째, 이제 마스크는 가장 중요한 생활필수품의 하나가 되었다. 획기적인 백신이나 치료제가 대중화되기 전까지는 부득이 지금처럼 얼굴을 가리고 다닐 수 밖에 없게 되었다.

사람을 빨리 알아보지 못하던 마스크 착용 초기의 시행착오는 그간 몇 달 학습효과로 어느 정도 숙달되었다. 얼굴의 절반 이상을 가린 마스크 속 인상을 눈매와 신체파악으로 그런대로 알아차리게 되었다. 인간은 환경의 지배를 받는다지만 어느 사이 '호모 마스쿠스' 진입의 초기단계는 넘어선 듯하다.

그리 되지는 않아야 겠지만 마스크 착용이 기나긴 영속기에 접어든다면 마스크에 적응하여 얼굴 구조가 바뀔지도 모를 일이다. 마스크를 꿰뚫어 상대방을 알아차려야 하므로 눈은 날카로워지고 호흡이 불편해진 탓에 콧구멍은 더욱 면적이 넓어질 수 있다. 마스크를 쓰면 말수를 줄여야 하고 음식도 조심조심 먹어야 하므로 입은 작아질 것이고 마스크 끈을 잘 지탱하려면 귓바퀴가 커지고 유연성은 증가하지 않을까.

마스크가 코로나 예방의 으뜸가는 방책임이 증명되는데도 유럽에서는 마스크 착용 반대 시위가 끊이지 않는다고 한다. 주로 극우나 극좌파들, 일부 자유주의자들이 주동이 되어 인간본연의 자유로움, 불편하지 않을 권리를 주장한다는데 경찰은 집회 참석자들이 거리두기를 준수하지 않았다는 이유로 단속에 나선다.

지금껏 겨울철 독감이 유행할 때 일정 기간 썼던 마스크를 일년내내 착용할 줄 누가 알았으랴. 불편하기는 하지만 앞으로 바이러스 방지 기능을 최대화 하면서 이물감이나 답답한 불편함을 최소화하는 인체공학적인 제품 개발이 더욱 활기를 띨 수도 있겠다.

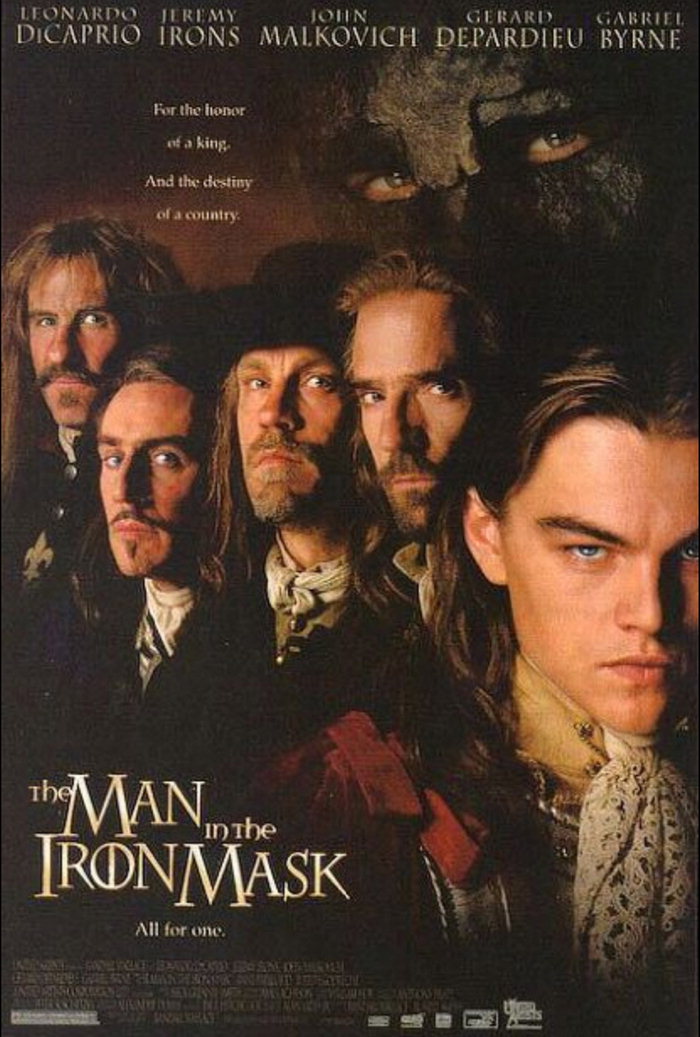

헝겊 마스크를 몇 달 사용하고도 이런저런 불편함을 호소하는데 철가면을 수십 년 쓰고 감옥생활을 했다는 프랑스 역사 비화는 놀랍다. 당초 신분 노출을 피할 목적으로 검정색 벨벳을 쓰게 했다는데 뒤에 호사가들이 철가면으로 설정을 바꾸었고 19세기 중반 알렉상드르 뒤마가 '10년 후'라는 제목으로 그럴듯한 소설로 만들어 널리 알려졌다. 궁중의 음모와 독재 권력 유지를 위한 술수, 신하들의 충성 경쟁, 인간의 욕망과 기막힌 반전 등 흥미로운 17세기 鐵마스크 이야기를 비말방지 마스크에서 KF 94로 다시 바꿔쓰는 이즈음 스트레스 해소용으로 읽어볼 만하다. <한남대 프랑스어문학전공 명예교수, 문학평론가>