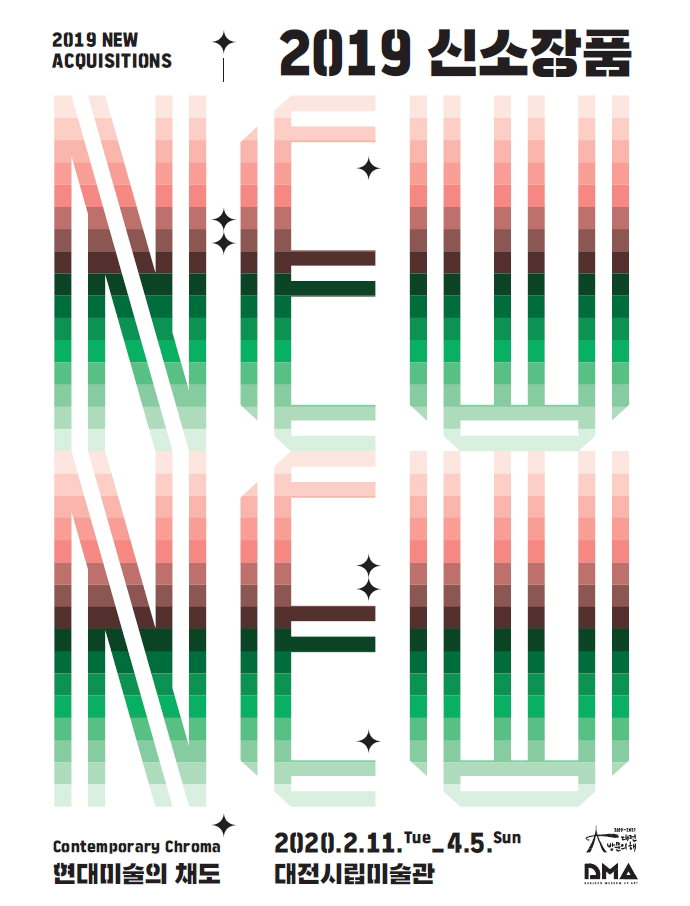

대전시립미술관 ‘2019 신소장품:현대미술의 채도’ 11일부터 4월 5일까지 전시

기증작품 20점·구입작품 15점, 2018년 작고 민경갑 작품도…

[충청투데이 송해창 기자] 대전시립미술관은 오는 11일부터 4월 5일까지 ‘2019 신소장품:현대미술의 채도’를 선보인다.

‘2019 신소장품:현대미술의 채도’는 대전시립미술관이 지난해 수집한 작품을 한 자리에 모은 전시다.

선보이는 소장품은 기증작품 20점, 구입작품 15점 등 모두 35점이다. 각 작품의 의미를 보다 잘 전달하기 위해 기증작품과 구입작품을 구분해 전시했다.

3전시실은 기증작품을 소개한다. 2018년 작고한 민경갑 작가의 작품을 만날 수 있다.

비구상 실험이 담긴 1960년대 작품부터 작고하기 1년 전 작품까지 민경갑 작가의 작품세계를 총망라했다. 그의 작품은 과거 동양화의 답습을 일소하는 현대성과 신선함, 부단한 실험정신으로 ‘한국화’의 진면목을 보여준다.

4·5전시실은 뉴미디어, 설치, 한국과 대전의 대표 회화작품 및 대전 청년작가의 작품으로 구성했다.

4전시실에는 김윤철, 김주현, 박지혜, 윤지선, 이세현 작가의 작품을 담았다.

김윤철 작가의 ‘크로마’는 세 개의 원이 뫼비우스의 띠처럼 연결된 구조다. 자신의 꼬리를 무는 뱀인 우로보로스 신화에서 영감을 얻었다. 작품 표면을 덮은 300여 개의 셀은 키네틱 장치에 따라 독특한 패턴을 구현한다.

김주현 작가의 ‘뫼비우스의 띠’는 우주의 다양한 변화와 가능성을 형상화했다. 비대칭 나선으로 순환하며 안과 밖이 교차되는 그물망 구조의 유기적인 결합은 우주공간의 환영을 느끼게 한다.

박지혜 작가의 ‘그곳에 아무도 없다’는 구미동 하수종말처리장을 배경으로 한다. 현재 이곳은 악취에 대한 집단민원으로 방치돼 있다. 작가는 우리 주변에 산재한 공간을 통해 사회 구성원들과 공간이 관계를 맺는 맥락을 조명한다.

윤지선 작가는 ‘누더기 얼굴’을 선보인다. 작가는 자신의 얼굴 사진을 미싱으로 박음질하고 변형시켜 전혀 다른 사람처럼 보이게 했다. 고정된 자아의 개념에 의문을 던지는 동시에 전통적인 미싱의 기능을 전복시킴으로써 여성을 가두었던 이미지를 해방시킨다.

이세현 작가의 ‘Between Red’는 붉은 색감으로 극사실적인 형상을 표현했다. 작품 곳곳에 배치된 해골은 전쟁과 분단을 겪은 우리 역사를 담고 있다.

5전시실에서는 권영성, 김정헌, 김호득, 박명규, 박은영, 박혜경, 이종협, 임립, 전원길 함명수 등 10명의 작품을 만날 수 있다.

권영성 작가의 ‘사거리와 도로의 관계그래프’는 한국의 도시형성과정과 발전상황을 그래프를 통해 은유적으로 나타냈다. 사회적 구조가 도시 내부, 인공물과 자연물의 관계 등에 끼치는 영향을 재미 있게 재조립했다는 평가를 받는다.

김정헌 작가의 작품으로는 ‘말목장터 감나무 아래 아직도 서있는…’을 전시했다. 가로 3m, 세로 2m가 넘는 대형 걸개그림으로 1994년 동학농민혁명 100주년전에 출품한 한국 민중미술의 기념비적인 작품 중 하나다.

김호득 작가의 ‘급류’는 물이 주제임에도 물을 그리지 않고 붓놀림만으로 이를 나타냈다. 실경에 바탕을 둔 관념, 관념을 품고 있는 실경을 오가는 붓놀림은 관객들에게 색다른 감동을 선사한다.

박명규 작가의 ‘Red and blue’는 대비되는 색을 배치하고 흰색의 여백을 도입함으로써 한국적 미의식을 배가했다. 오방색에 속하는 파랑, 빨강, 흰색, 검정을 사용하면서도 간결한 선과 점, 스며듦과 배어듦을 통해 탄생한 형태 등은 동양적 정신에 가까운 미학을 보여준다.

박은영 작가의 ‘환생의 숲’은 캔버스 위에 자연 이미지를 영사기로 투사한 후 붓질을 통해 완성한다. 방을 어둡게 해 시각적으로 제한된 환경을 설정함으로써 우연한 흘림과 색의 쓸림 효과도 유도한다. 관객은 특정한 현상에 자신을 놓아두고 작품이 스스로 발현하는 지점을 찾을 수 있다.

박혜경 작가는 ‘시간의 기록-암송하기 01’를 선보인다. 그는 눈에 보이지 않는 영역, 몸의 감각과 기억 등을 선 이미지를 반복적으로 쌓아 표현했다. 반복적으로 그리는 것, 대상들과 친밀한 관계를 맺는 것은 자신을 치유하는 명상적이고 제의적인 과정이다.

이종협 작가의 ‘Transformation 2’는 대전지역 현대미술의 태동을 일으킨 '19751225그룹'으로 활동하던 시기의 작품이다. 1970년대 대전미술사의 일면을 살펴볼 수 있는 작품으로 손꼽힌다.

임립 작가의 ‘고가(古家)의 정담(情談)’은 제29회 대한민국미술전람회 특선 수상작이다. 두텁게 덧바른 물감 위에 나이프와 천을 사용해 긁고 닦아내고 선을 긋는 작업을 반복했다. 정겨운 고향 정취가 흠씬 묻어나는 것이 특징이다.

전원길 작가는 ‘식물성 풍경-1’에 일년간 키우며 연구한 야생초의 특성을 담았다. 색의 순수성과 풍경적 상황을 투명하게 중첩시키면서 분리와 연결의 관계를 독자적인 방식으로 풀어냈다. 천여 장의 드로잉과 수백 장의 사진작업 등 작가의 땀이 담긴 작품으로도 유명하다.

함명수 작가의 ‘Alive 2019’는 생성과 소멸에 대한 감각을 구현한다. 물감이 마르기 전에 칠하고 긁어내는 작업은 움직이는 듯한 생명력을 한층 배가시킨다. 시골로 작업실을 옮긴 후 주변 환경을 자연스럽게 반영한 작품으로도 평가된다.

선승혜 대전시립미술관장은 “공립미술관의 주요 역할 중 하나는 동시대 미술흐름을 반영하는 미술작품을 수집하는 일”이라며 “작품을 연구하고 전시와 교육으로 활용하는 것, 보존·관리해 후세를 위한 문화유산으로 물려주는 것 등은 모두 작품수집을 근간으로 한다”고 강조했다. 그러면서 “지난해 작품수집 성과를 이번 전시회에 담았다. 작가의 정성에 미술관의 노력이 더해진 만큼 많은 분들이 함께 느끼고 감동받길 바란다”고 말했다.

송해창 기자 songhc@cctoday.co.kr