한 달여 전 해외 출시 후 인기몰이를 하고 있는 아이폰11이 한국 사전예약이 시작됐다.

늘 그래왔듯 이번에도 흥행에 성공할지 여부에 관심이 모아진다.

후면의 카메라 디자인(일명 인덕션 디자인) 때문에 비판적 의견이 많았지만, 뛰어난 카메라 성능으로 논란을 극복하고 있다. “역시 애플인가”하는 생각을 하게 된다.

지금이야 스마트폰이 상향 평준화 돼 다른 브랜드들의 고급 스마트폰이 아이폰과 어깨를 나란히 하고 있지만, 한때는 아이폰이 독보적으로 앞서가던 시기가 있었다.

디자인과 기능 모든 면에서 압도를 해왔던 애풀의 신제품 발표회가 열리면 ‘광신도’라고 불러도 무방할 관객들이 모여들어 열광했다.

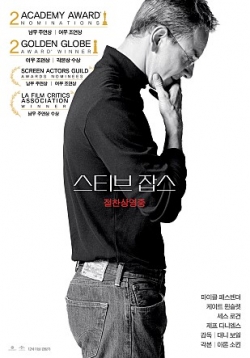

그리고 그 중심엔 혁신들을 끌어낸 전설적 인물 스티브 잡스가 있었다. 이번에 그의 전기영화 <스티브 잡스>를 살펴보고자 한다.

영화는 2011년 출간된 스티브 잡스의 공식 전기를 원작으로 했다. 1984년, 1988년, 1998년 애플의 신제품 발표 이벤트 직전 30분의 상황을 보여준다. 발표회 무대 위에서 빛나던 그의 뒷모습을 그리며 그의 아픈 구석들을 들춰낸다.

입양아로 자란 그가 사생아로 태어난 딸을 부정하고, IT 업계에서 살아남기 위해 갖은 권모술수를 동원하며 주변 사람들을 겁주고 압박한다. 그렇다고 영화가 그를 최악의 인간으로만 묘사하는 것은 아니다. 명과 암을 모두 보여주어 그를 깊이 있게 이해하려고 시도하는 것뿐이다. 물체를 그릴 때, 명암을 적절히 넣으면 입체감이 더 살아나는 것처럼 말이다. 그런 면에서 영화는 스티브 잡스라는 인물의 입체감을 잘 살려내고 있다.

또 한편으론 미국 사회에서 아무 가진 것 없는 젊은이가 성공하려면 저 정도로 모진 구석이 없을 순 없겠다는 생각이 들었다. 그건 한국도 마찬가지겠지만.

끝으로 인상적이었던 한 장면을 소개하고자 한다.

“당신은 엔지니어도 아니고, 디자이너도 아냐. 못 하나 박을 줄도 모르잖아. 회로판은 내가 설계했고, 그래픽 인터페이스는 베낀 거고. 근데 왜 하루 종일 ‘스티브 잡스는 천재’란 기사만 뜨지? 당신이 하는 일이 대체 뭐냐고?”

본인에 대한 날 선 공격에 스티브 잡스는 다음과 같이 대답한다. “뮤지션은 악기를 연주하고. 난 오케스트라를 지휘하지.” 스티브 잡스를 지휘자에 비유해보면 까다로운 성격에 단원들에게 독설을 서슴없이 내뱉는 사람이지 않을까. 예술적 성취를 위해 다른 모든 것들 무시하는 사람. 그런 삶에 대한 호불호는 각자 판단의 몫이겠지만, 그가 애플과 아이폰을 통해 남긴 성취만큼은 모두가 인정해야 할 것 같다.

안형준 기자 ahn@cctoday.co.kr