올해 43세인 아비 아머드 알리 에티오피아 총리<아래 사진>는 작년도 공동수상자인 콩고민주공화국 드니 무퀘게에 이어 2년 연속 노벨 평화상울 받는 아프리카 출신이 됐다. 그러고 보니 2010년 이후 근래 10년 동안 노벨 평화상 수상자는 2012년 유럽연합(EU)과 2017년 핵무기폐지국제운동(ICAN) 등 3개 단체를 제외하고 모두 미국, 유럽 등의 강대국이 아닌 개발도상국가나 아시아권 인사가 수상하는 기록을 세우게 됐다. 노벨상의 위상과 평가가 나날이 달라지고 있다지만 '평화'라는 의미가 주는 무게감은 아직 여전하다.

노벨상 가운데 이공계 분야나 문학상 또는 경제상 등은 객관적 지표 또는 수준 검증이 타당한 경우에 수여되지만 평화상은 평화라는 개념 자체가 추상적일 뿐더러 수상자 선정에 있어 국제정세 판도는 물론 다양한 기준과 시각이 작용할 여지가 높은 편이다. 아프리카하면 떠오르는 장기집권, 내란과 분쟁, 종족갈등 그리고 빈번히 창궐하는 질병, 아직 상존하는 빈곤의 그늘 같은 선입견에서 이제 벗어날 때가 된 듯하다.

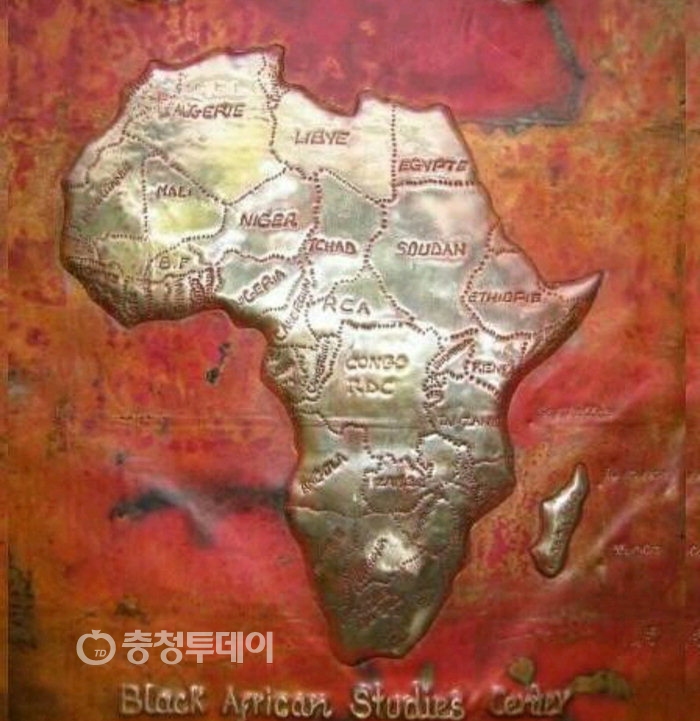

사실 아프리카 50여개 나라는 종전의 이미지로부터 탈피가 비교적 더딘 편이다. 그러나 현지에 가 본 사람들은 달라진 아프리카 모습에 놀리고 풍부한 부존자원과 인력 그리고 번영과 발전을 염원하는 아프리카인들의 열망에 거듭 찬탄한다. 아프리카 대륙을 좌우로 구분해 대체로 동쪽은 영어권, 서쪽은 프랑스어권으로 예전 식민지배 국가언어를 공용어로 사용하는 언어정체성 문제도 풀어야 할 과제의 하나로 꼽힌다. 대부분 60년에 이르는 독립국가 역사에 비춰 아직 식민지 언어가 통용되는 가장 큰 이유는 다양한 토착부족 언어로 인한 상호소통 미흡 탓이라지만 우리의 감정으로는 다소 이해하기 어려운 측면도 있다.

중국이 아프리카 국가들에 퍼붓는 어마어마한 지원과 차관은 국제무대에서 영향력을 높이고 자원 선점을 위한 투자성격이겠고 이에 비해 우리의 원조는 대폭 증가됐다 해도 아직 영세하다. 21세기 발전의 교두보, 견인차로 꼽히는 아프리카 대륙에 대한 더 큰 관심이 그래서 필요하다. 통상증진과 문화교류, 인력진출 그리고 세계무대에서 우리 편이 되어줄 우방 아프리카의 존재는 나날이 비중이 커진다.

자로 줄을 그은 듯 직선으로 구획된 아프리카 여러 나라들의 국경선을 보면서 식민통치 고난의 역사를 공유했다는 동질감 또한 크다. 우선 아프리카 지역소식에 대한 관심, 관광, 민간교류 분야에서부터 아프리카와의 소통과 우정을 더 키워야 할 때이다. <한남대 프랑스어문학전공 명예교수·문학평론가>