여름이면 생각나는 영화, '태양은 가득히'. 원제 'Plein soleil'를 번역하면 '가득한 태양'이니 직역 그대로가 오히려 멋진 제목이다. 1960년 작품인데 당시 신인이었던 알랭 들롱의 출세작으로 이 영화를 통해 일약 스타덤에 올랐고 그밖에 이런 저런 사연으로 영화사에 남는 작품으로 꼽힌다.

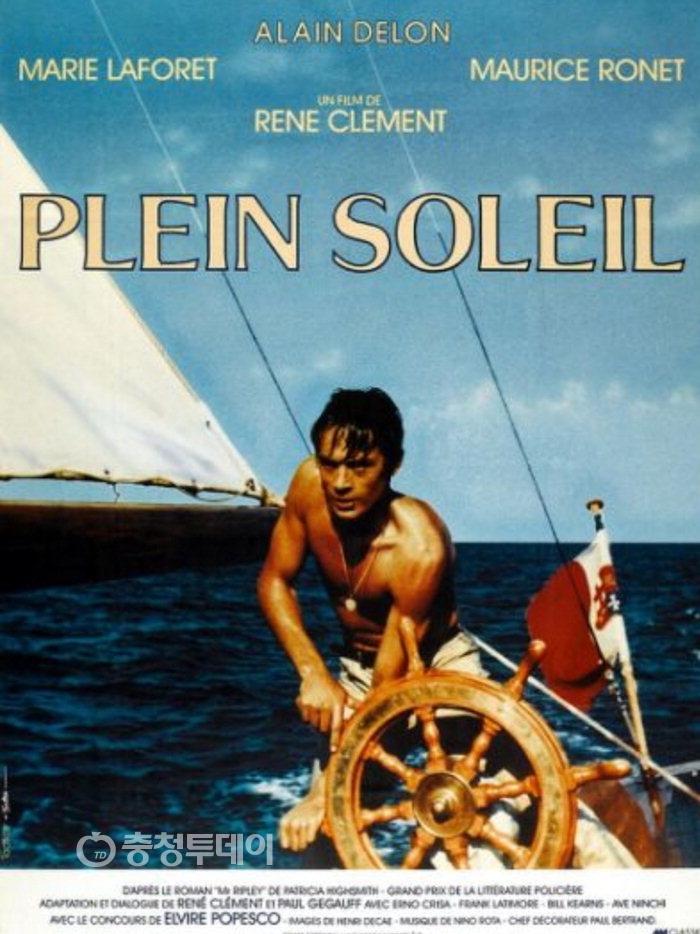

이 영화의 주역은 모리스 로네, 마리 라포레와 알랭 들롱 3명이지만 포스터에는 알랭 들롱이 클로즈업 된다<사진>. 주관적인 판단인지는 몰라도 전 세계 남자배우 가운데 가장 준수한 용모를 꼽으라면 단연 알랭 들롱이 선택되지 않을까. 파리 근교 출신이지만 엄밀히 볼 때 들롱은 전형적인 프랑스 남성상과는 거리가 있다. 그리 크지 않은 키에 금발, 푸른 눈 그리고 표정이 풍부한 얼굴에 다소 수다스러워 보이는 인상이 프랑스 남성의 표상이라면 가령 장-폴 벨몽도 같은 배우가 여기에 속한다. 그리스 조각처럼 깎은 듯 수려하고 우수와 고뇌에 찬 표정, 차가운 도시 이미지의 알랭 들롱은 다양한 작품 출연에도 불구하고 상복은 그다지 없었다. 공로상이 주요 수상 분야였는데 출중한 외모로 인하여 연기력 평가가 제대로 되지 않았다는 측면도 있었겠다. 1990년대 후반 미국 할리우드 거대 자본에 의해 제작, 배급 환경이 변모하자 그는 종주국 프랑스 영화의 죽음을 선언하기도 했다.

'태양은 가득히' 주인공 톰 리플리의 의식과 행태를 지칭하여 '리플리 증후군'이라는 용어도 생겼으니 사회사, 심리적 차원을 보태면 이래저래 여러 각도에서 거론되는 영화로 기억된다. 자신이 만든 허구를 사실로 믿고 거짓된 언행을 되풀이 하는 인격 장애를 지칭하는 리플리 증후군은 1955년 미국 소설 '재능있는 리플리씨' 이후 시리즈로 집필됐는데 그 이후 현대사회의 전형적인 반사회적 심리상태를 지칭하는 전거가 되었다. 욕망과 현실의 간극을 교묘한 거짓말로 덮어가면서 결국 그 거짓을 진실이라고 믿어버리는 증상은 바로 지금 우리 사회에서도 크고 작은 사건과 물의를 유발하는 기제로 나타난다.

친구를 죽이고 그 신분으로 승승장구 삶을 향유하다가 시신이 발견되면서 종말을 고하게 되는 이 픽션은 소설과 영화가 나온 이후 60여 년 간 거듭 더 극적인 현실로 반복 재현되고 있다. 영화 마지막 장면, 알랭 들롱의 처연하면서도 강렬한 눈빛만큼 '태양은 가득히'의 여운은 시공을 넘어 지속되고 있다. <한남대 프랑스어문학전공 명예교수·문학평론가>