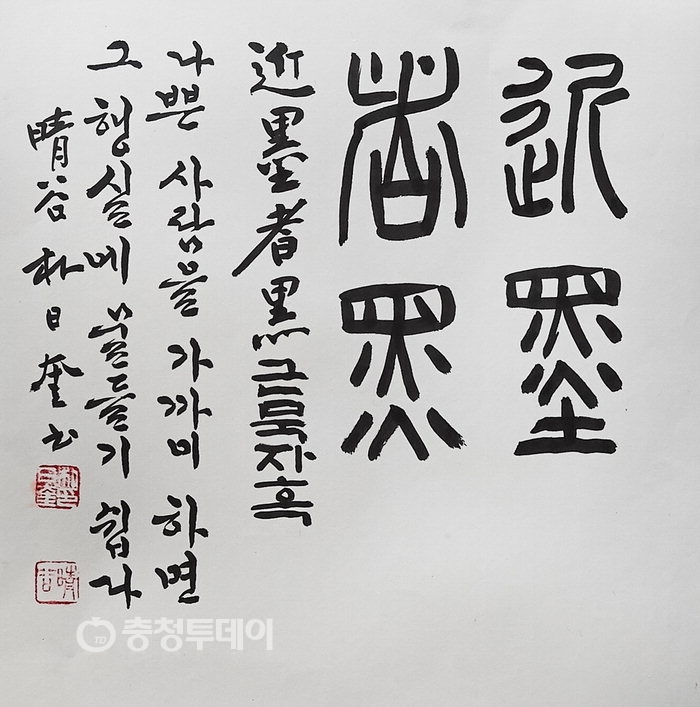

나쁜 사람들을 가까이 하면 그 행실에 물들기 쉽다 뜻으로, 주위 환경에 따라 착한 사람과 사귀면 착해지고, 나쁜 사람과 가까이 하면 나쁜 버릇에 물들게 되어 나쁜 사람으로 변할 수 있다는 한자숙어이다.

이 말은 유유상종(類類相從)이라는 말과도 비슷해서 예로부터 만나는 사람, 사귀는 친구를 가리라는 말을 많이 듣고 어른분들의 충고를 많이 듣고 자란다. 거필택린(居必擇隣)으로 반드시 이웃을 가려 살고, 교필택우(交必擇友)로 벗을 가려 사귄다로 명심보감 귀에 있다.

자라왔던 환경에 따라 그 나이 또래 친구들의 취미와 성향을 닮아가게 되는 것, 어떤 직업에 종사하느냐에 따라 사람이 변하게 되는 게 전부 근묵자흑이라는 말에 통용되지 않나 생각이 된다.

그래서 이런 시조가 전해져오고 있다. ‘까마귀 싸우는 골에 백로야 가지 마라/성낸 까마귀 흰빛을 새오나니(시기하니)/창파에 조히(깨끗이) 씻은 몸을 더럽힐까 하노라’

누가 지은 시조일까? 유명한 고려의 충신 정몽주(아들)가 혼탁한 조정에서 고통 받는 모습을 안타까이 여긴 어머니 이씨 부인이 지어 준 노래인데 결국 정몽주 고려 말 눈신 겸 학자는 글귀처럼 명을 다했으니 참으로 애석할 일이라 평하고 있다.

또 고대 그리스의 희곡 작가인 메닌드로스가 ‘친구를 보면 그 사람을 알 수 있다’라는 말을 남겨 유명해졌다. 친구들의 말투나 행동거지 등을 보면 자신을 판단할 수 있고, 자신을 통해 친구들도 평가를 받게 된다.

늘 같이 있다고 해서 좋은 친구는 아니다. 진짜 친구라면 위급한 상황에서도 함께 할 수 있어야 한다.

좋은 순간만 함께 하는 사이는 모래성과 같아서 조금만 거친 파도가 일렁얄랑 흩어져도 쉽게 무너질 수 있지만 위급한 순간에도 함께 할 수 있는 친구는 눈보라가 몰아치는 악천후나, 무서운 기세로 몰아쳐 돌진해오는 적을 향해 든든한 버팀목이 되어주는 존재이다.

고로 주변을 둘러보면서 ‘자신은 과연 어떤 사람일까?’를 생각해 보는 건 어떨까?

누구에게나 아무런 대가 없이 도움을 주는 사람인지, 아니면 대가를 바라며 피해를 주는 사람인지.

묵(墨)은 색은 검지만 서예의 묵향은 어는 향기에도 비할 수 없다.

묵으로 쓴 위대한 글귀 휘호는 천년 간다.

이런 귀한 문방사우(文房四友:寶)의 묵이 아닌 바른지 못한 마음을 흑(墨)으로 표현한다.

칼도 두 가지의 길(吉)과 흉(凶)의 양면성이 있듯, 모든 사람의 주변 근묵자흑의 흉스러움을 고치도록 자아성찰 해 보자.

국전서예초대작가·청곡서실운영, 前대전둔산초교장 박일규