[이규식 문화카페]

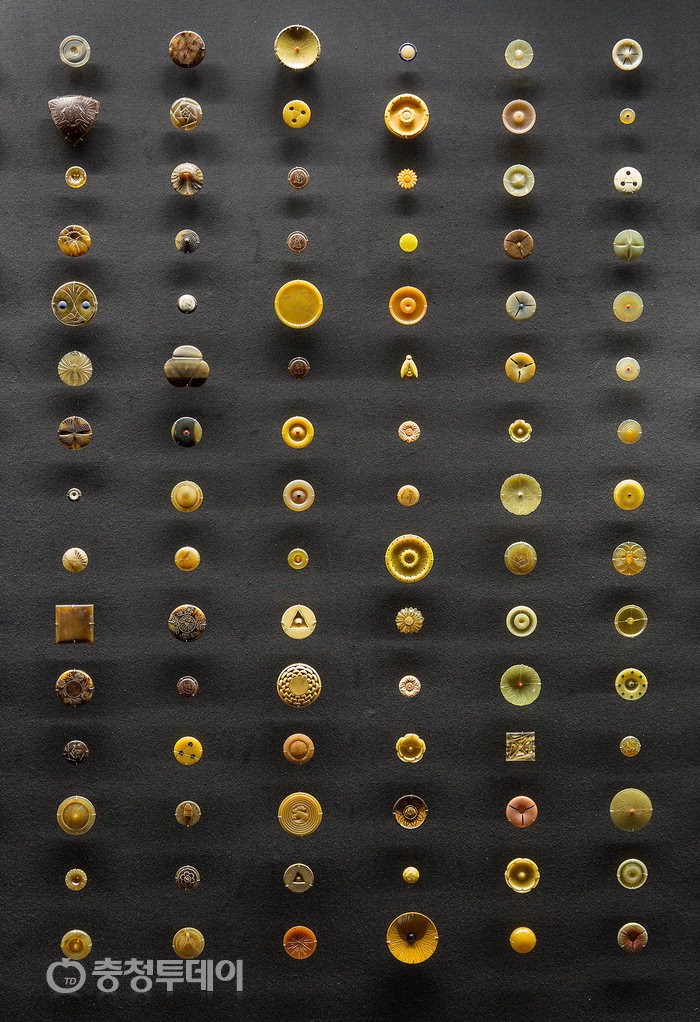

숲을 사이에 둔 두 마을은 앙숙관계다. 아이들이 앞서서 싸움을 벌이고 포로로 잡힐 경우 옷에 붙어있는 단추란 단추는 모두 적군이 떼어간다. 단추가 상징하는 전쟁의 참상, 승자 독식의 잔인한 구도, 절치부심하는 복수의지, 싸움 중 오가는 무지막지한 욕설과 행패…. 아이들의 전쟁이라지만 몽테뉴의 말처럼 전쟁이란 참으로 허황된 이유에서 시작되어 하찮은 빌미로 끝을 맺는 어리석은 행태의 극치임을 보여준다. 단추 하나에 거는 자존심과 명예, 승자의 쾌감과 패자의 굴욕. 영화를 보았던 10대 시절에는 별 생각 없이 지나쳤던 단추의 의미를 최근 국립중앙박물관에서 열리고 있는 '프랑스 근현대 복식, 단추로 풀다'라는 전시회<사진>에서 오랜만에 새롭게 일깨울 수 있었다.

옷의 부속물, 옷을 여미고 더러는 장식품으로도 쓰이는 하찮은 물품 단추에 담긴 함의, 단추를 통하여 투영되는 인간의 욕망과 감성은 놀라웠다. 18세기에서 20세기에 이르는 300년간의 단추라는 미시적인 소재에서 사회와 문화 나아가 역사 자료로서의 의미를 더듬어 볼 수 있었다. 속도의 사회, 지퍼의 신속성에 반하여 차례차례 순서를 따라 꿰어가는 단추는 그만큼 사람의 손길을 필요로해서일까. 단추 안에 그 옷을 입는 사람과 그 옷을 만든 사회의 욕망과 처세의 맥락이 짚혀진다. <한남대 프랑스어문학과 교수·문학평론가>