[박일규의 서예 이야기]

항우는 해하(垓下)로 몰려(사면초가:四面楚歌)를 듣고 마침내 유방(劉邦)앞에 힘이 다했다.

유미인(虞美人)과 이별한 뒤 애마(愛馬) 추에 올라타고, 겨우 8백여기로 포위를 돌파한 항우는 이윽고 28기가 된 것을 보자 최후의 결의를 굳혔지만, 임회(臨淮)에서 한바탕 한군(漢軍)을 짓밟고 나서는 어느 틈엔가 남으로 남으로 향하고 있는 자신을 발견했다. 얼마 후 장강(長江)북안으로 나왔다. 오강(烏江)을 동으로 건너려고 했던 것이다.

건너기만 하면 그곳은 자기가 거병한 강동땅이다. 그때 오강의 정장(亭長)이 배를 대고 그를 기다리려고 있는 것이 보인다. 그 정장(亭長)은 항우를 보자 이렇게 말했다.

“강동은 천하로서 보면 비록 작으나 지방이 천리, 백성이 수십만으로 아직도 왕이 될 만한 곳입니다. 부디 대왕께서는 급히 건너 주십시오. 다른 배는 없으니까 한군이 쫓아와도 건너지 못 합니다”

그러나 항우는 보기 드물게도 웃고서는 그것을 거절했다.

“이미 하늘이 나를 버리셨다. 나는 건너지 않겠다. 그뿐 아니다. 8년전 나는 강동의 자제 8천명과 함께 이 강을 건너 서로 향했으나 지금 나하고 돌아가는 자는 한 사람도 없다. 가령 강동의 불쌍히 얹혀 주더라도 어찌 대할 낮이 있겠는가”

항우는 한군의 맹렬한 추격을 받아가며 고전 끝에 그래도 마음이 강동에 끌려 거기까지 온 자기를 부끄럽게 생각했으리라. 수년전 함양(咸陽)을 함락시켰을 때 “비단옷을 입고 밤에 가는 것 같다(錦衣夜行)고 하며 고향으로 돌아간 자기가 이제는 단기(單騎),전진(戰塵) 투성이의 날개 떨어진 새 꼴이 돼 도망쳐 다니고 있는 것이 뼈에 사무쳤을 것이다.

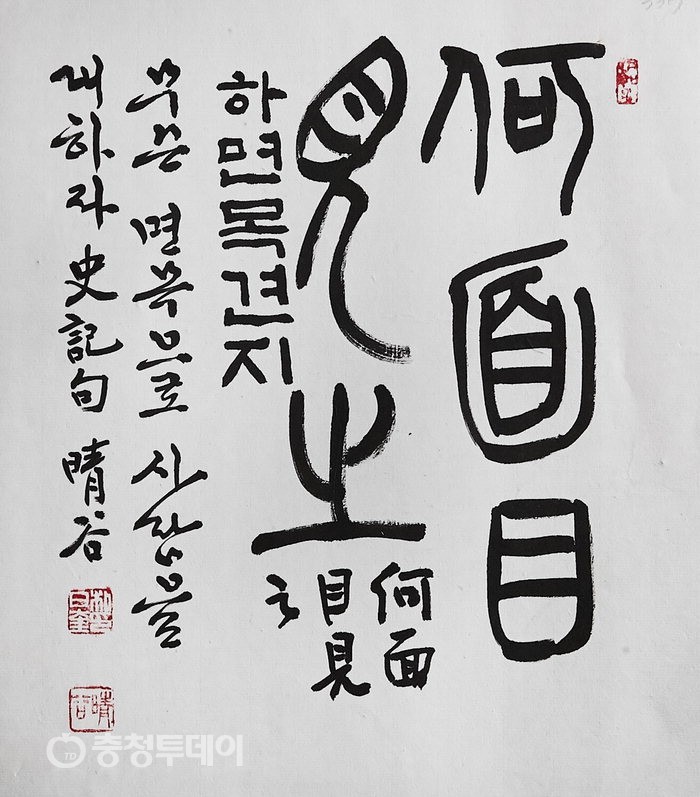

“무슨 면목으로 이를 대하겠는가“ 그것은 자뭇 전국의 패왕이 자신에게 들려주기 알맞은 최후의 말이었다. 항우는 애마(愛馬)를 정장에게 주더니 속으로 돌진했다. 아무 미련 없이 떼 지어 덤비는 한군 속으로 돌진했다. 수백명을 죽인 다음, 한군 속에 있는 친우(親友)를 발견하고 “내 목을 잘라 공을 세우라”고 말하자 목을 쳐 죽었다. 항우는 팔천 명을 다 잃고 고향으로 돌아갈 면목이 없어 지포자기하면서 한 말이 하면목견지(何面目見之:무슨 면목으로 사람을 대하랴)이다.

국전서예초대작가·서실운영, 前대전둔산초교장 청곡 박일규