이런 외형적 풍요로움 속에서 우리 시가 처한 어려움이 더욱 두드러져 보이는 듯하다. 끊임없이 작품을 발표하지만 원고료를 받는 경우는 극소수이고 몇몇 지명도 높은 시인의 경우를 제외하고는 발간된 시집 대부분이 증정본으로 소화되고 있다. 교과서에 많은 시작품이 실리고 있지만 시의 즐거움을 누리기보다는 입시용으로 분석, 해부의 대상이 된다.

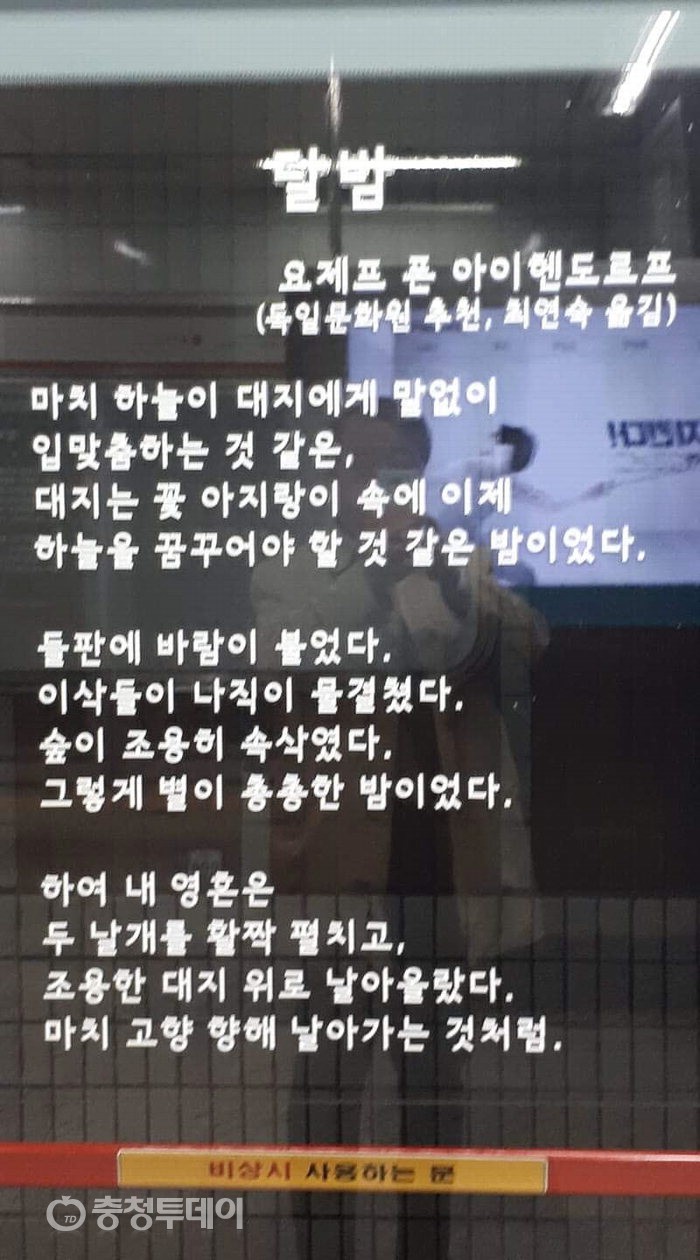

일상의 곤궁함에 지친 대중들에게 점점 난해해지면서 개별 시인들의 독특한 의식과 내면 표출에 할애되는 시작품을 꼼꼼하게 이해하기를 바라기는 어렵다. 출퇴근 길에 마주치는 지하철 시들은 한결같이 유사한 형식에 비슷비슷한 주제를 노래한 감성, 서정 지향에 치우쳐 자칫 시에 대한 대중의 인식을 좁은 울타리에 가두어 놓기 쉽다.

이렇듯 풍요와 빈곤의 두 극점을 달리는 우리 시가 힘들고 지친 사람들 곁에서 위안과 힘을 주고 언어 예술 본연의 미학과 완성도를 더 높이 끌어올려야할 이중의 역할을 떠맡았다. 그 해법을 위한 고민과 조탁은 결국 생산자인 시인들의 몫이다. 올해 현대시 110주년을 보내며 우리 시의 도약과 더 적극적인 대중친화를 응원한다. <한남대 프랑스어문학전공 명예교수·문학평론가>