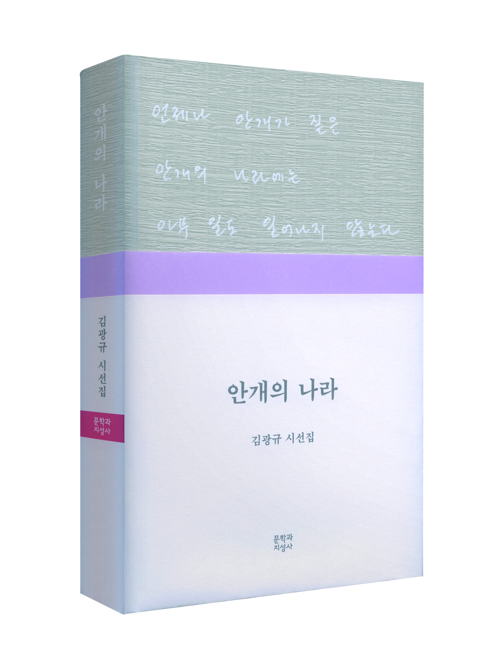

시 200여 편 묶어 '안개의 나라' 출간

![▲ [문학과지성사 제공]](https://cdn.cctoday.co.kr/news/photo/201801/1110891_430436_3337.jpg)

시 200여 편 묶어 '안개의 나라' 출간

(서울=연합뉴스) 임미나 기자 = "언제나 안개가 짙은/안개의 나라에는/아무 일도 일어나지 않는다/어떤 일이 일어나도/안개 때문에/아무것도 보이지 않으므로/안개 속에 사노라면/안개에 익숙해져/아무것도 보려고 하지 않는다/안개의 나라에서는 그러므로/보려고 하지 말고/들어야 한다/듣지 않으면 살 수 없으므로/귀는 자꾸 커진다/하얀 안개의 귀를 가진/토끼 같은 사람들이/안개의 나라에 산다" ('안개의 나라' 전문)

'희미한 옛사랑의 그림자'로 유명한 김광규(77) 시인이 1975년 등단 이후 40여 년간 펴낸 11권의 시집, 800여 편의 작품 중 직접 224편을 뽑아 시선집 '안개의 나라'(문학과지성사)를 펴냈다.

올해 희수(喜壽)를 맞은 시인은 이 시선집 머리에 이렇게 썼다.

"이만하면 시를 쓰는 데 어지간히 숙달됐을 것 같지만, 시를 쓰는 작업은 나에게 예나 이제나 다름없이 낯설고 서투르다. 아마도 영원히 익숙해질 수 없는 일이 바로 시 쓰기 아닐까 생각된다. 그래도 시 쓰기를 멈추지 않고, 주변에 굴러다니는 이면지에 틈날 때마다 연필로 몇 줄씩 끼적거리는 것이 나의 오래된 버릇이다. 그 소산 가운데서 200여 편을 골라 이렇게 시선집을 펴낸다."

노(老)시인은 "이 세계 어디선가 나의 작품을 읽어주시는 미지의 독자 여러분께도 고마운 인사를 전하고 싶다"고 소박한 인사를 전하며 글을 맺었다.

시종일관 몸을 낮추는 시인의 이런 태도는 그의 시와 꼭 닮았다. 그는 시에 어려운 말이나 복잡한 상징을 쓰지 않는 담백한 작법으로 유명하다. '투명한 이미지와 명징한 서술'로 요약되는 그의 시들은 현실 삶과 시대를 통렬히 비추면서 읽는 이를 그 선명한 거울 앞에 똑바로 서게 한다. 1979년 발표한 시집 '우리를 적시는 마지막 꿈'에 실린 '희미한 옛사랑의 그림자'나 '안개의 나라' 같은 시들은 시대의 폭압적인 분위기와 세속의 질서 속에 숨죽이며 살아가던 이들의 양심을 두드렸다.

"우리의 옛사랑이 피 흘린 곳에/낯선 건물들 수상하게 들어섰고/플라타너스 가로수들은 여전히 제자리에 서서/아직도 남아 있는 몇 개의 마른 잎 흔들며/우리의 고개를 떨구게 했다/부끄럽지 않은가/부끄럽지 않은가" ('희미한 옛사랑의 그림자' 중)

오래전에 쓰인 시들이지만, 세상을 바라보는 시인의 통찰은 여전히 유효해 지금의 젊은 독자들에게도 울림을 준다.

"시인은 오로지 시만을 생각하고/정치가는 오로지 정치만을 생각하고/경제인은 오로지 경제만을 생각하고/근로자는 오로지 노동만을 생각하고/(중략)/학자는 오로지 학문만을 생각한다면//이 세상이 낙원이 될 것 같지만 사실은//시와 정치의 사이/정치와 경제의 사이//경제와 노동의 사이/노동과 법의 사이/법과 전쟁의 사이/전쟁과 공장의 사이/공장과 농사의 사이/농사와 관청의 사이/관청과 학문의 사이를//생각하는 사람이 없으면 다만//휴지와/권력과/돈과/착취와/형무소와/폐허와/공해와/농약과/억압과/통계가//남을 뿐이다" ('생각의 사이')

"위험한 곳에는 아예 가지 말고/의심받을 짓은 안 하는 것이 좋다고/돌아가신 아버지는 늘 말씀하셨다/그분의 말씀대로 집에만 있으면/양지바른 툇마루의 고양이처럼/나는 언제나 귀여운 자식이었다/(중략)/지진이 일어나는 날은/집에만 있는 것도 위험하고/아무 짓을 안 해도 의심받는다/조용히 사는 죄악을 피해/나는 자식들에게 이렇게 말하겠다/평온하게 살지 마라/무슨 짓인가 해라/아무리 부끄러운 흔적이라도/무엇인가 남겨라" ('나의 자식들에게')

mina@yna.co.kr