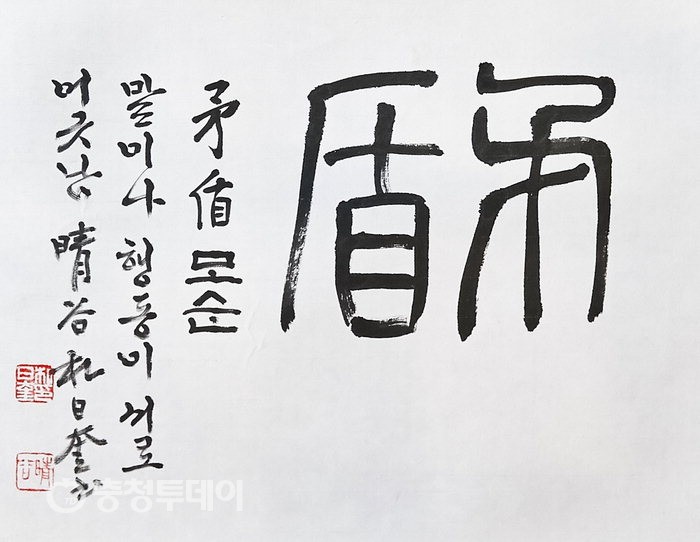

<말이나 행동이 서로 어긋남>

[박일규 서예이야기]

그 무렵 어느 도시 길가에서 창(矛)과 방패(盾)를 땅에 늘어놓고 팔고 있는 사나이가 있었다.

“자, 모두들 구경하시오. 내가 여기보이는 방패(盾), 이것은 언뜻 보기에 보통 방패 같으나 아무리 날카로운 창으로 찔려도 끄떡도 하지 않는다오. 자, 어서 사시오, 어서 사요."

길거리의 약장사 모양 한바탕 큰 소리를 외친 사나이가 이번에는 곁에 놓았던 창을 집어 들고 붉은 술이 달린 창날을 햇볕에 번쩍이며 전보다 한층 큰 소리로 떠들었다.

"자아, 여러분 이번에는 이 창이다. 이 창에 찔리면 제아무리 튼튼한 방패도 뚫리고 만다. 이 창을 이겨낼 방패가 있다면 여러분 누구라도 좋으니 가져와 보시라."

전부터 말없이 듣고 있던 한 노인이 쿨룩쿨룩 기침을 하고 나서자 서서히 입을 열었다. "과연 당신이 가지고 있는 방패와 창은 굉장한 것일세. 하나, 그대가 자랑하는 어떤 방패라도 당해내지 못하는 창으로, 어떤 창도 뚫지 못하는 방패를 찌르면 도대체 어느 쪽이 이기는 건가? 그 점을 다시 한 번 차근차근히 말해 보게나." 사나이는 말문이 콱 막혀 버렸다.

우리도 언제나 모순(矛盾)된 말이 없도록 해야 한다.

<국전서예초대작가·청곡서실 운영, 前대전둔산초교장>